История русского шрифта | PishiKrasivo.ru

Глаголица (X-XI вв.)

Путь развития славянского, а, следовательно, и русского письма в корне отличается от путей развития латинского. О времени, условиях возникновения и становления славянского письма имеется очень мало фактических данных, поэтому и высказывания ученых по этому вопросу с давних пор были противоречивыми. Многие вопросы еще и по сей день не разрешены в полной мере [1].

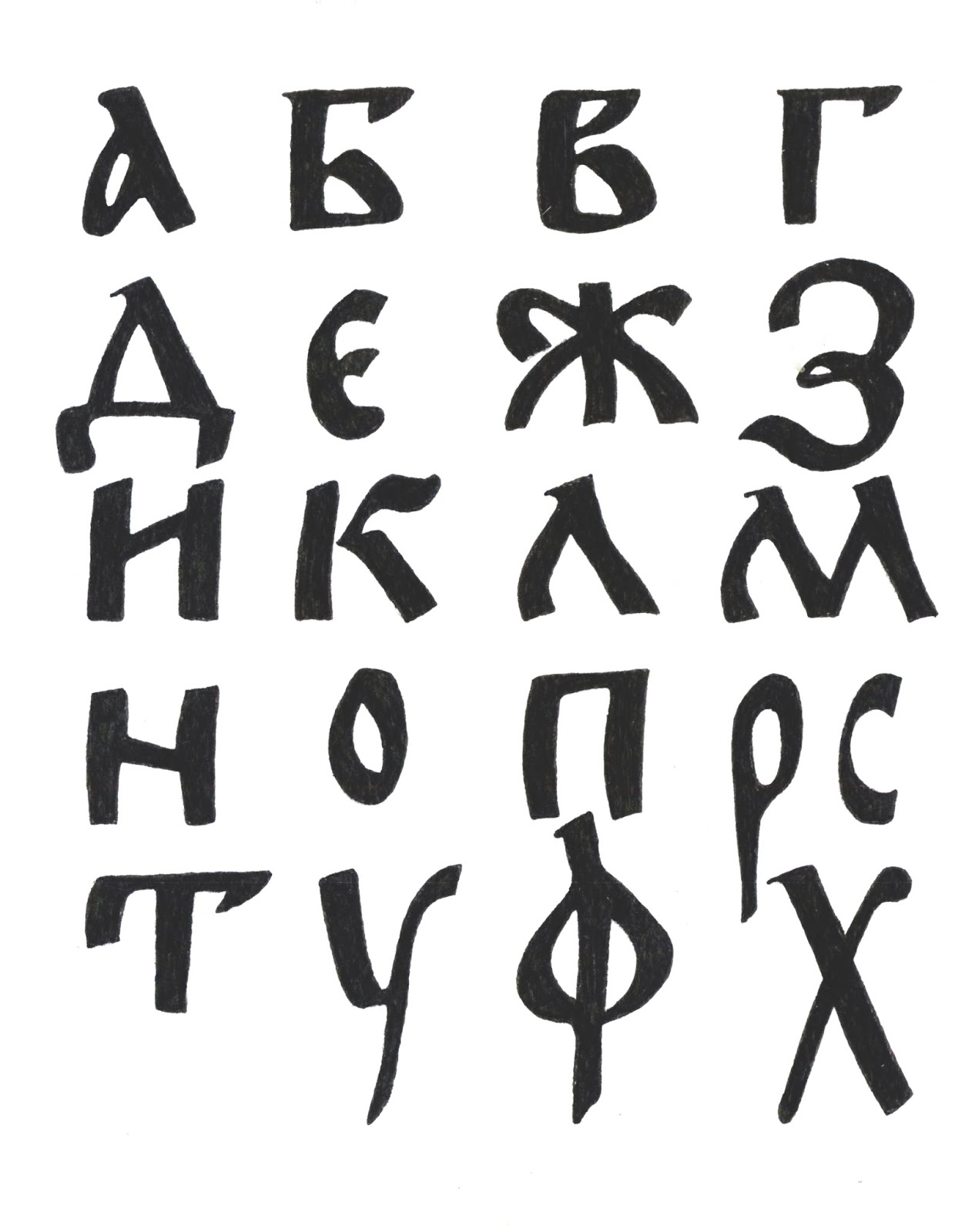

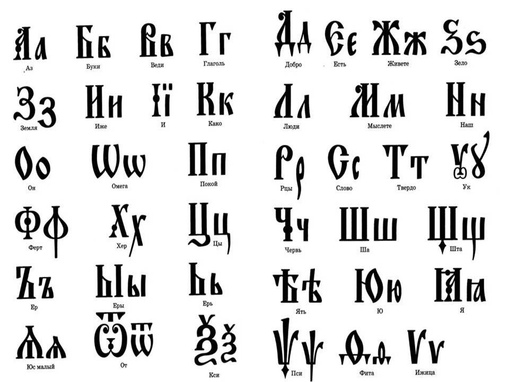

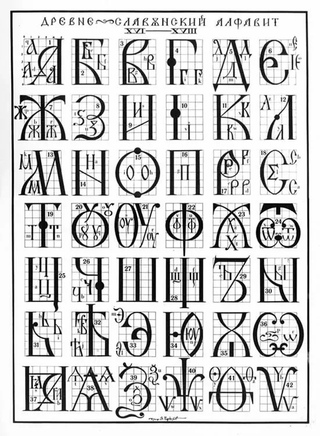

Азбуки, ставшие основой славянского письма, называются глаголицей и кириллицей. История их происхождения сложна и не ясна до конца. О древнейшей форме глаголицы мы можем судить только ориентировочно, потому что дошедшие до нас памятники глаголицы не старше конца X столетия.

Глаголица XI в.

Всматриваясь в глаголицу, мы замечаем, что формы букв ее очень замысловатые. Знаки часто строятся из двух деталей, расположенных как бы друг на друге.

По форме букв можно отметить два вида глаголицы. В первой из них, так называемойболгарской глаголице, буквы округлые, а в хорватской, называемой также иллирийской или далмацийской глаголицей, форма букв угловатая. Ни тот ни другой вид глаголицы не имеет резко очерченных границ распространения. В позднейшем развитии глаголица переняла много знаков у кириллицы. Глаголица западных славян (чехов, поляков и других) продержалась сравнительно недолго и была заменена латинским письмом, а остальные славяне перешли позже на письмо типа кириллицы. Но глаголица не исчезла совсем и до настоящего времени. Так, она употребляется или, по крайней мере, употреблялась до начала второй мировой войны в кроатских поселениях Италии. Этим шрифтом печатались даже газеты.

Устав (кириллица XI в. )

)

Происхождение кириллицы также окончательно не выяснено. Название, во всяком случае, возникло позже, чем сам алфавит. Существует несколько основных теорий о происхождении кириллицы, теории разной степени достоверности [1].

В связи со своей поездкой в славянские государства в середине IX века Кирилл несомненно составил какой-то новый славянский алфавит. Была ли это глаголица, неизвестно. Необходимо было перевести религиозную литературу на славянский язык, а для этого надо было упростить замысловатые и трудно выполняемые буквы глаголицы и ввести в алфавит недостающие буквы для звуков славянского языка. Обо всем этом говорится во многих источниках того времени, но всегда упоминается только об одном славянском алфавите, хотя их существовало в то время уже два.

Образец древнерусского устава XI в.

Шрифт «Остромирова евангелия» в художественной обработке В.В. Лазурского (Москва, 1941).

В алфавите кириллицы насчитывается 43 буквы. Из них 24 заимствованы из византийского уставного письма, остальные 19 изобретены заново, но в графическом оформлении уподоблены первым. Не все заимствованные буквы сохранили обозначение того же звука, что в греческом языке, — некоторые получили новые значения соответственно особенностям славянской фонетики.

Из славянских народов кириллицу сохранили всех дольше болгары, но в настоящее время их письмо, как и письмо сербов, одинаково с русским, за исключением некоторых знаков, предназначенных для обозначения фонетических особенностей.

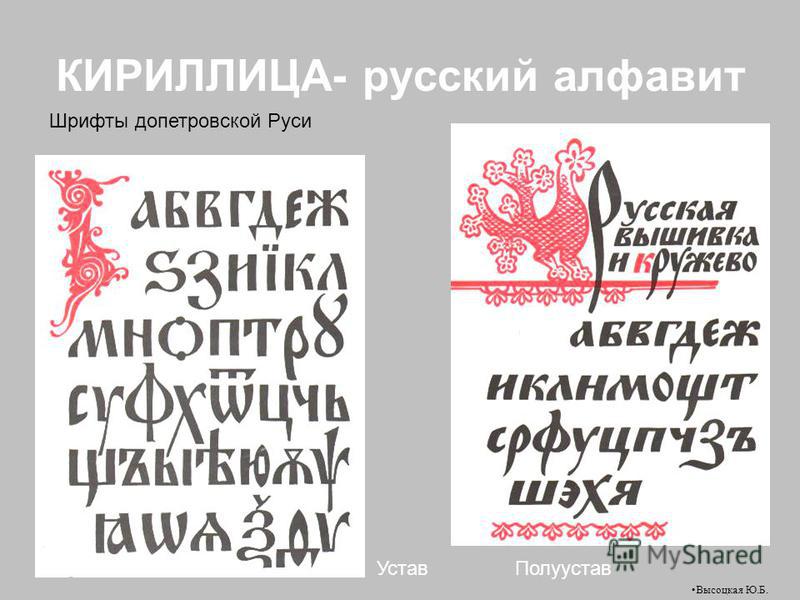

Древнейшую форму кириллицы называют уставом. Как глаголица, так и устав, — виды письма еще полностью прописного. Отличительной чертой устава является достаточная отчетливость и прямолинейность начертаний. Большая часть букв угловатая, широкого тяжеловесного характера. Исключениями являются узкие округлые буквы с миндалевидными изгибами (О, С, Э, Р и др. ), среди других букв они кажутся как бы сжатыми. Для этого письма характерны тонкие нижние удлинения некоторых букв (Р, У, 3). Эти удлинения мы видим и в других видах кириллицы. Они выступают в общей картине письма легкими декоративными элементами. Диакритические знаки еще не известны. Буквы устава – крупного размера и стоят отдельно друг от друга. Старый устав не знает промежутков между словами.

), среди других букв они кажутся как бы сжатыми. Для этого письма характерны тонкие нижние удлинения некоторых букв (Р, У, 3). Эти удлинения мы видим и в других видах кириллицы. Они выступают в общей картине письма легкими декоративными элементами. Диакритические знаки еще не известны. Буквы устава – крупного размера и стоят отдельно друг от друга. Старый устав не знает промежутков между словами.

Полуустав (XIV в.)

Начиная с XIV столетия развивается второй вид письма — полуустав, который впоследствии вытесняет устав. Этот вид письма светлее и округлее, чем устав, буквы мельче, очень много надстрочных знаков, разработана целая система знаков препинания. Буквы более подвижны и размашисты, чем в уставном письме, и со многими нижними и верхними удлинениями. Техника начертания ширококонечным пером, сильно проявлявшаяся при письме уставом, замечается много меньше. Полуустав употреблялся в XIV-XVIII веках наряду с другими видами письма, главным образом, со скорописью и вязью.

Образец полуустава русских первопечатных книг.

Шрифт из «Апостола» 1564 г. Ивана Федорова

в художественной обработке В. В. Лазурского.

Москва, 1946 г.

Писать полууставом было значительно проще. Феодальная раздробленность страны вызвала в отдаленных областях развитие своего языка и своего стиля полуустава. Главное место в рукописях занимают жанры военной повести и летописный, отражавшие наилучшим образом события, пережитые в ту эпоху русским народом.

В XV столетии, при великом князе Московском Иване III, когда закончилось объединение русских земель и создалось национальное Русское государсгво с новым, самодержавным политическим строем, Москва превращается не только в политический, но и культурный центр страны. Прежде областная культура Москвы начинает приобретать характер всероссийской. Наряду с увеличивающимися потребностями повседневной жизни возникла необходимость в новом, упрощенном, более удобном стиле письма.

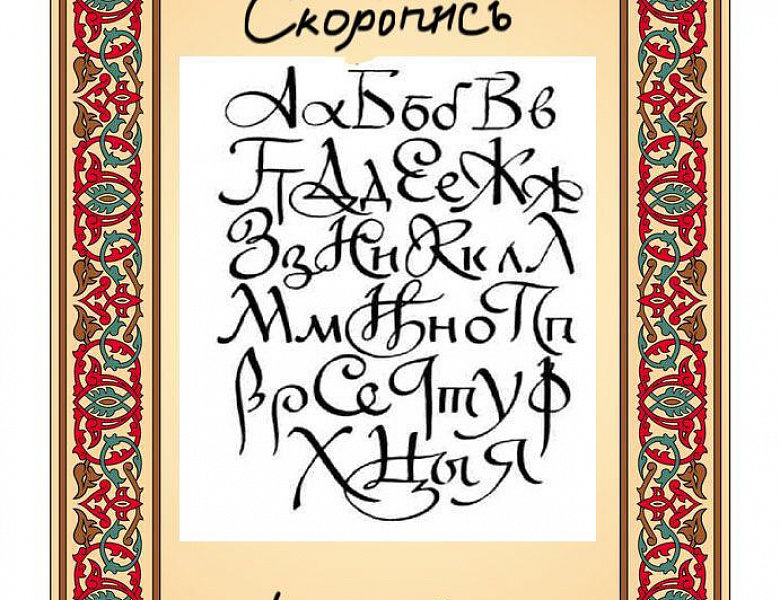

Скоропись (XV-XVII вв.)

В XV столетии, при великом князе Московском Иване III, когда закончилось объединение русских земель и создалось национальное Русское государсгво с новым, самодержавным политическим строем, Москва превращается не только в политический, но и культурный центр страны. Прежде областная культура Москвы начинает приобретать характер всероссийской. Наряду с увеличивающимися потребностями повседневной жизни возникла необходимость в новом, упрощенном, более удобном стиле письма. Им стала скоропись.

Скоропись примерно соответствует понятию латинского курсива. У древних греков скоропись была в широком употреблении на ранней стадии развития письма, частично имелась она и у юго-западных славян. В России скоропись как самостоятельный вид письма возникла в XV столетии. Буквы скорописи, частично связанные меж собой, отличаются от букв других видов письма своим светлым начертанием. Но так как буквы были снабжены множеством всевозможных значков, крючков и прибавок, то читать написанное было довольно трудно.

Образец скорописного алфавита.

Хотя в скорописи XV столетия в общем еще отражается характер полуустава и связующих буквы штрихов мало, но в сравнении с полууставом это письмо более беглое.

Скоропись XVII века в исполнении Л.В. Ивановой.

1995 г.

Буквы скорописи в значительной мере выполнялись с удлинениями. В начале знаки были составлены главным образом из прямых линий, как это характерно для устава и полуустава. Во второй половине XVI века, а особенно в начале XVII века, основными линиями письма становятся полукруглые штрихи, а в общей картине письма видим некоторые элементы греческого курсива. Во второй половине XVII века, когда распространилось много разных вариантов письма, и в скорописи наблюдаются характерные для этого времени черты — меньше вязи и больше округлостей.

Журнал «Шрифт» • О двух техниках древнерусской каллиграфии

25 января 2019

Олег Мацуев

Мария Скопина

огда речь заходит о технике древнерусской каллиграфии, быть может, первым приходит на ум распространённое утверждение о рисованном характере уставных почерков. Этот тезис то и дело возникает на страницах каллиграфических учебников, в работах палеографов и в сетевых дискуссиях, хотя нигде не подтверждается ни разбором дуктов письма, ни вообще каким-либо описанием приёмов работы средневековых книгописцев. Как это ни парадоксально, вопрос техники обходят стороной и каллиграфы, и палеографы, ограничиваясь обычно сухой характеристикой типов письма. Устав — прямой, архитектурный и геометричный, полуустав — наклонный, менее правильный и более беглый. Из этих описаний первых русских почерков не понятны ни особенности работы писца, ни характер и количество движений, используемых при создании букв, ни то, наконец, почему полуустав писался быстрее.

Этот тезис то и дело возникает на страницах каллиграфических учебников, в работах палеографов и в сетевых дискуссиях, хотя нигде не подтверждается ни разбором дуктов письма, ни вообще каким-либо описанием приёмов работы средневековых книгописцев. Как это ни парадоксально, вопрос техники обходят стороной и каллиграфы, и палеографы, ограничиваясь обычно сухой характеристикой типов письма. Устав — прямой, архитектурный и геометричный, полуустав — наклонный, менее правильный и более беглый. Из этих описаний первых русских почерков не понятны ни особенности работы писца, ни характер и количество движений, используемых при создании букв, ни то, наконец, почему полуустав писался быстрее.

Поэтому, затевая три года назад исследование графики древнерусских книг, мы ставили своей целью прежде всего определить технику исполнения уставных и полууставных почерков XIV–XVI веков, понять, как эта техника соотносится с тем, что известно нам о западной каллиграфии, выявить дукты письма, и в конце концов проверить, соответствует ли действительности утверждение о рисованном характере устава. То, что в итоге нами обнаружено, в значительной степени меняет представление о древнерусской каллиграфии. Мы можем говорить об использовании древнерусскими мастерами по меньшей мере двух техник письма, одна из которых является если не уникальной, то достаточно редкой (возможно, нечто похожее встречается лишь в греческих и латинских заголовочных надписях). Эта техника потребовала и сопоставления её с другими способами создания букв, и уточнения существующей терминологии. Но обо всём по порядку.

То, что в итоге нами обнаружено, в значительной степени меняет представление о древнерусской каллиграфии. Мы можем говорить об использовании древнерусскими мастерами по меньшей мере двух техник письма, одна из которых является если не уникальной, то достаточно редкой (возможно, нечто похожее встречается лишь в греческих и латинских заголовочных надписях). Эта техника потребовала и сопоставления её с другими способами создания букв, и уточнения существующей терминологии. Но обо всём по порядку.

Прежде чем мы обратимся непосредственно к технике каллиграфии, необходимо сказать несколько слов о развитии древнерусских форм письма в XX–XXI веках и о тех сведениях о технике, что можно найти в работах палеографов и каллиграфов. Ведь именно историческая канва XX века во многом определила то, что о древнерусской каллиграфии известно не так много.

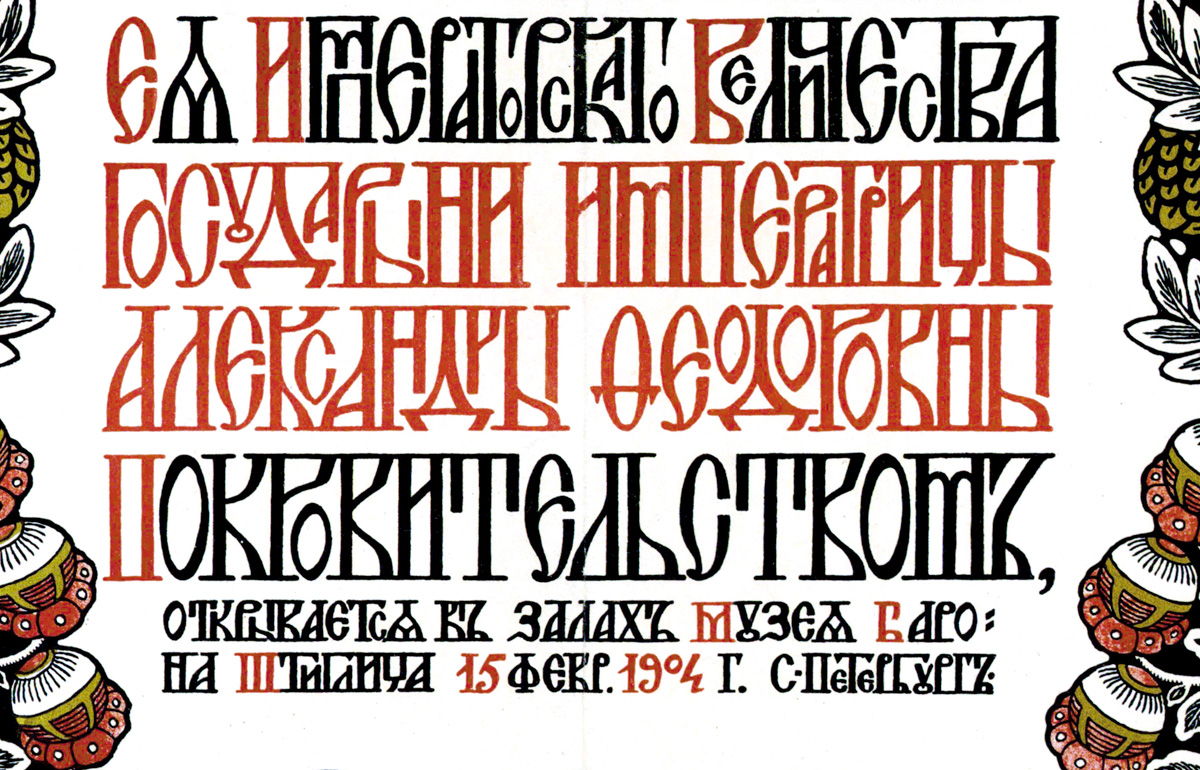

Типографическое и каллиграфическое возрождение, характерное для Европы и США рубежа XIX–XX веков и связанное в области каллиграфии с именами Эдварда Джонстона (Англия), Рудольфа Коха (Германия) и Рудольфа фон Лариша (Австрия), коснулось России лишь отчасти. Если на Западе этот период ознаменован как раз вторым открытием техники ширококонечного пера и пробуждением интереса к исторической каллиграфии (прежде всего речь идёт, конечно, об исследованиях Эдварда Джонстона), то применительно к России мы можем говорить лишь о возрождении исторических шрифтовых форм в акциденции, в рисованных шрифтах и в некоторой степени в шрифтах наборных, текстовых, но не в каллиграфии. Второго рождения ширококонечного пера в России в начале XX века не произошло.

Русские художники этого периода активно работали с древнерусской традицией, обращались к допетровским типам письма: уставу, полууставу, вязи и скорописи. Но всё это были рисованные формы. Даже простые текстовые почерки чаще всего рисовались, а не писались. И хотя интерпретации исторического наследия были графически чрезвычайно изобретательны и технически искусны — будь то простые версии полуустава или замысловатые формы букв вязи в духе модерна, — вопрос техники, а тем более оригинальной древнерусской техники, художниками не ставился. Стоит как некоторое исключение на общем фоне отметить самобытные скорописные работы писателя Алексея Ремизова — одну из немногих попыток писать, а не рисовать исторические почерки. Ремизов занимался древних славянских грамот и даже в своём бытовом письме использовал графику скорописи.

Но всё это были рисованные формы. Даже простые текстовые почерки чаще всего рисовались, а не писались. И хотя интерпретации исторического наследия были графически чрезвычайно изобретательны и технически искусны — будь то простые версии полуустава или замысловатые формы букв вязи в духе модерна, — вопрос техники, а тем более оригинальной древнерусской техники, художниками не ставился. Стоит как некоторое исключение на общем фоне отметить самобытные скорописные работы писателя Алексея Ремизова — одну из немногих попыток писать, а не рисовать исторические почерки. Ремизов занимался древних славянских грамот и даже в своём бытовом письме использовал графику скорописи.

Ширококонечное перо начинает активно использоваться отечественными художниками только в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В основном это было связано с влиянием европейской каллиграфии. К этому же времени стоит отнести и некоторое возрождение интереса к формам допетровской кириллицы. Однако большинство появлявшихся шрифтовых пособий и книг по каллиграфии рассматривали главным образом историю латинского шрифта и предлагали схемы написания кирилловских букв в латинской графике (кириллица в итальянском курсиве, кириллица в римском монументальном письме и т. д.). То есть закреплялся принцип адаптации. И если работа ширококонечным пером в латинских почерках рассматривалась подробно, то русскому письму в подобных изданиях отводилось, как правило, всего пара абзацев, а дукты его не рассматривались вовсе. Такое положение вещей сохранялось вплоть до последнего времени. Исключение — учебники П. П. Чобитько и Д. И. Петровского, в которых представлены авторские учебные варианты устава и полуустава (а у Дмитрия Ильича также скорописи и вязи).

К этому же времени стоит отнести и некоторое возрождение интереса к формам допетровской кириллицы. Однако большинство появлявшихся шрифтовых пособий и книг по каллиграфии рассматривали главным образом историю латинского шрифта и предлагали схемы написания кирилловских букв в латинской графике (кириллица в итальянском курсиве, кириллица в римском монументальном письме и т. д.). То есть закреплялся принцип адаптации. И если работа ширококонечным пером в латинских почерках рассматривалась подробно, то русскому письму в подобных изданиях отводилось, как правило, всего пара абзацев, а дукты его не рассматривались вовсе. Такое положение вещей сохранялось вплоть до последнего времени. Исключение — учебники П. П. Чобитько и Д. И. Петровского, в которых представлены авторские учебные варианты устава и полуустава (а у Дмитрия Ильича также скорописи и вязи). В прошлом году вышел альбом А. В. Санникова и Ю. И. Ковердяева, в котором производится разбор дуктов письма трёх исторических рукописей.

В прошлом году вышел альбом А. В. Санникова и Ю. И. Ковердяева, в котором производится разбор дуктов письма трёх исторических рукописей.

В целом современные каллиграфы в отличие от мастеров начала прошлого века предпочитают не рисовать, а писать ширококонечным пером и устав, и полуустав, и даже вязь. Но, несмотря на то что большинством мастеров русские почерки пишутся, среди каллиграфов встречается (а в палеографии является распространённым) убеждение, что устав — рисованный тип письма.

Это убеждение, вероятно, появилось под влиянием работ палеографов, в которых начиная с книги 1909 года Р. Ф. Брандта неоднократно говорится о рисованном характере устава. Так, Роман Фёдорович : «Уставъ, это — буквы похожiя на теперешнiя печатныя, почти квадратной формы (приблизительно такой же ширины, какъ и длины), которыя притомъ тщательно вырисовывались». Поскольку дукты исторических кирилловских почерков не разбираются ни в одном палеографическом исследовании, можно предположить, что причина такой характеристики, во-первых, в статичном и правильном облике устава, а во-вторых, в отсутствии знаний о технике каллиграфии. Например, абсолютное большинство палеографов не отличает технику ширококонечного пера от техники остроконечного и активно использует термин «нажим» в описании устава и полуустава, хотя эти почерки писались широким пером и ни о каких нажимах в данном случае говорить нельзя. Справедливости ради нужно отметить, что в латинской палеографии изучение движения при письме и выявление дуктов началось тоже далеко не сразу (только в конце 30-х годов XX века благодаря Жану Маллону).

Поскольку дукты исторических кирилловских почерков не разбираются ни в одном палеографическом исследовании, можно предположить, что причина такой характеристики, во-первых, в статичном и правильном облике устава, а во-вторых, в отсутствии знаний о технике каллиграфии. Например, абсолютное большинство палеографов не отличает технику ширококонечного пера от техники остроконечного и активно использует термин «нажим» в описании устава и полуустава, хотя эти почерки писались широким пером и ни о каких нажимах в данном случае говорить нельзя. Справедливости ради нужно отметить, что в латинской палеографии изучение движения при письме и выявление дуктов началось тоже далеко не сразу (только в конце 30-х годов XX века благодаря Жану Маллону).

Но вернёмся к так называемому «рисованному уставу». Пожалуй, чаще других эпитет «рисованный» встречается в работах Л. М. Костюхиной. Например, о позднем уставе она следующее: «Устав русских рукописей рубежа XIV–XV веков — это рисованное, каллиграфически чёткое ритмичное письмо с прямо стоящими в строке буквами, изящно суженными и несколько вытянутыми по вертикали». Однако наименование «рисованных» получают у неё не только уставные почерки XIV–XV веков, но и некоторые замысловатые полууставные XV–XVII веков, противопоставляясь простым полууставным. Например, почерки Годуновской псалтыри. «Указанные черты почерков рукописей старицко-московского комплекса проявляются и в полууставе Годуновских псалтырей…полуустав всех пяти рукописных псалтырей, хранящихся в ГИМ, носит ещё более обобщённый, рисованный характер, чем в книгах старицко-московской ». В то же время не ясно, говорят ли Костюхина и другие палеографы именно о технике исполнения или они используют эпитет «рисованный» для обозначения наиболее вычурных, манерных почерков.

М. Костюхиной. Например, о позднем уставе она следующее: «Устав русских рукописей рубежа XIV–XV веков — это рисованное, каллиграфически чёткое ритмичное письмо с прямо стоящими в строке буквами, изящно суженными и несколько вытянутыми по вертикали». Однако наименование «рисованных» получают у неё не только уставные почерки XIV–XV веков, но и некоторые замысловатые полууставные XV–XVII веков, противопоставляясь простым полууставным. Например, почерки Годуновской псалтыри. «Указанные черты почерков рукописей старицко-московского комплекса проявляются и в полууставе Годуновских псалтырей…полуустав всех пяти рукописных псалтырей, хранящихся в ГИМ, носит ещё более обобщённый, рисованный характер, чем в книгах старицко-московской ». В то же время не ясно, говорят ли Костюхина и другие палеографы именно о технике исполнения или они используют эпитет «рисованный» для обозначения наиболее вычурных, манерных почерков. Объяснение слова «рисованный» применительно к уставу есть только в работе Д. И. Петровского, согласно мнению которого «шрифт подчас не столько писали, сколько рисовали пером меньшей ».

Объяснение слова «рисованный» применительно к уставу есть только в работе Д. И. Петровского, согласно мнению которого «шрифт подчас не столько писали, сколько рисовали пером меньшей ».

Что же такое рисованный шрифт? В отечественной литературе по палеографии и каллиграфии мы не находим определения письма и рисования, как двух способов создания букв, поэтому вынуждены обратиться к терминологии, разработанной зарубежными авторами. Наиболее ясными нам представляются определения Эдварда Катича, которые он даёт в книге The origin of the serif:

— это способ создания букв, при котором каждая значимая часть буквы выполняется за один штрих. () — это способ создания букв, при котором каждая значимая часть буквы выполняется более чем за один штрих.

При этом под «значимой частью» Э. Катич понимает «часть, необходимую для структуры буквы», то есть составляющую её конструкцию. Это формальное и, можно сказать, математически точное определение очень хорошо иллюстрируется в книге Тома Кемпа Formal brush writing. Том, сравнивая римское монументальное письмо, выполненное с помощью кисти, и версалы, выполненные с помощью пера, подсчитывает количество элементов и количество движений, затраченных на написание этих элементов. На основании этого он рассчитывает соотношение количества штрихов к количеству элементов буквы. И те буквы, в которых этот коэффициент выше единицы, он называет рисованным шрифтом вслед за Катичем. При таком подсчёте в римском монументальном шрифте все буквы — писаные, кроме двух (B и G), которые оказываются рисованными, что немного странно.

Это формальное и, можно сказать, математически точное определение очень хорошо иллюстрируется в книге Тома Кемпа Formal brush writing. Том, сравнивая римское монументальное письмо, выполненное с помощью кисти, и версалы, выполненные с помощью пера, подсчитывает количество элементов и количество движений, затраченных на написание этих элементов. На основании этого он рассчитывает соотношение количества штрихов к количеству элементов буквы. И те буквы, в которых этот коэффициент выше единицы, он называет рисованным шрифтом вслед за Катичем. При таком подсчёте в римском монументальном шрифте все буквы — писаные, кроме двух (B и G), которые оказываются рисованными, что немного странно.

Того же формального подхода придерживается и другой исследователь европейской каллиграфии — Геррит Ноордзей. Однако у него встречаем и ещё один важный критерий. Ноордзей утверждает, что для письма существенным является след каждого отдельного штриха («Лишь рукописный шрифт хранит свойства отдельно взятого »). Свойства штриха при письме всегда проявлены, а потому проявлены и свойства инструмента. То есть при наличии каллиграфического опыта человек всегда определит, выполнено ли письмо пером, кистью, рейсфедером или другим инструментом. Штрих при письме — своего рода камень в построении здания-книги, и, как камень, он всегда заметен и значим. Рисование же букв можно сравнить с пластикой: штрих в рисовании, как кусок глины в процессе лепки, он соединяется с общей массой, становится неразличимым, скрывается себе . Таким образом, при рисовании и процесс, и результат мало зависят от инструмента.

Ноордзей утверждает, что для письма существенным является след каждого отдельного штриха («Лишь рукописный шрифт хранит свойства отдельно взятого »). Свойства штриха при письме всегда проявлены, а потому проявлены и свойства инструмента. То есть при наличии каллиграфического опыта человек всегда определит, выполнено ли письмо пером, кистью, рейсфедером или другим инструментом. Штрих при письме — своего рода камень в построении здания-книги, и, как камень, он всегда заметен и значим. Рисование же букв можно сравнить с пластикой: штрих в рисовании, как кусок глины в процессе лепки, он соединяется с общей массой, становится неразличимым, скрывается себе . Таким образом, при рисовании и процесс, и результат мало зависят от инструмента.

Как соотносится практика древнерусского письма с определениями западных авторов? Чтобы ответить на этот вопрос и выяснить каллиграфическую технику средневековых писцов, мы рассмотрели блок русских рукописей XIV–XVI веков из собрания Российской национальной библиотеки. При этом ставилась задача на основе наблюдений и собственных каллиграфических экспериментов выявить дукты письма, то есть количество, последовательность и направление штрихов, и составить схемы почерков. Основная работа проводилась с тремя рукописями, представляющими наиболее типичные почерки данного периода: поздний устав, простой и литургический полууставы. Первая рукопись — Апостол-апракос, XIV век (Погодинское собрание, № 26), написанный поздним уставом, почерком, знакомым многим по другому замечательному памятнику русской письменности, Киевской псалтыри. Вторая рукопись — Триодь постная (Софийское собрание, 87), выполненная в XV веке прекрасным литургическим полууставом, характерным для наиболее торжественных богослужебных рукописей Севера Руси. Третий памятник — Лицевой летописный свод (Основное собрание рукописей, F.

При этом ставилась задача на основе наблюдений и собственных каллиграфических экспериментов выявить дукты письма, то есть количество, последовательность и направление штрихов, и составить схемы почерков. Основная работа проводилась с тремя рукописями, представляющими наиболее типичные почерки данного периода: поздний устав, простой и литургический полууставы. Первая рукопись — Апостол-апракос, XIV век (Погодинское собрание, № 26), написанный поздним уставом, почерком, знакомым многим по другому замечательному памятнику русской письменности, Киевской псалтыри. Вторая рукопись — Триодь постная (Софийское собрание, 87), выполненная в XV веке прекрасным литургическим полууставом, характерным для наиболее торжественных богослужебных рукописей Севера Руси. Третий памятник — Лицевой летописный свод (Основное собрание рукописей, F. IV. 225), XVI века, почерк которого представляет собой простой полуустав.

IV. 225), XVI века, почерк которого представляет собой простой полуустав.

В целом образцы древнерусского письма, с которыми мы встречались, вполне явно демонстрировали характер работы ширококонечным инструментом. Согласно Эдварду Джонстону, наиболее важными признаками такой каллиграфии являются зависимость распределения толщин от направления движения, зависимость насыщенности шрифта от количества ширин пера, укладывающихся в высоту строки, и зависимость характера почерка от величины наклона . Так, большинство полууставных почерков сохраняют неизменный (фиксированный) угол наклона пера для большей части штрихов. То есть соблюдают базовый для работы ширококонечным инструментом принцип, при котором распределение толщины элементов зависит от направления движения. Этот простой принцип позволяет создавать на странице чёткий и регулярный ритм, образованный одинаковым соотношением тонких и широких линий во всех буквах, какой мы и видим в полууставных рукописях.

Разный угол наклона пера обуславливает разный характер почерков. Угол наклона, равный 0°, то есть горизонтальная постановка пера или стремящаяся к этому значению, даёт в итоге очень контрастные и статичные формы, при этом медленные в написании — такие, как в Остромировом Евангелии. Увеличение угла наклона пера ведёт к уменьшению контраста, увеличению динамики шрифтовых форм и ускорению их написания (большинство полууставных почерков написаны с углом наклона пера от 5° до 35°). Угол же больше 45° приводит к появлению обратного контраста, однако для древнерусской каллиграфии такие формы чрезвычайно редки, но всё же и они встречаются — вспомним хотя бы причудливые почерки Буслаевской Псалтыри с перевёрнутым распределением толстого и тонкого.

Характер почерка также зависит от его насыщенности, что во многом обусловлено соотношением роста букв к ширине пера. Чем меньше ширин пера укладывается в высоту букв, тем жирнее, насыщеннее будет шрифт, и напротив, чем больше ширин, тем почерк будет светлее. Большинство полууставных почерков базируются на соотношениях от 1:3 до 1:6, что даёт достаточно большое разнообразие в характере текстовой полосы.

Таким образом, все признаки, говорящие нам об использовании широкого пера, о которых писал Эдвард Джонстон, мы видим в древнерусских почерках.

Чем меньше ширин пера укладывается в высоту букв, тем жирнее, насыщеннее будет шрифт, и напротив, чем больше ширин, тем почерк будет светлее. Большинство полууставных почерков базируются на соотношениях от 1:3 до 1:6, что даёт достаточно большое разнообразие в характере текстовой полосы.

Таким образом, все признаки, говорящие нам об использовании широкого пера, о которых писал Эдвард Джонстон, мы видим в древнерусских почерках.

Обратимся теперь к трём выбранным нами рукописям. Лицевой летописный свод — самая поздняя из них по времени написания и наиболее простая по графике. Рукопись, созданная в 70-х годах XVI века, написана одним из самых распространённых в XVI веке полууставных почерков. Письмо свода высокого качества, достаточно «тёмное», с выраженным наклоном вправо. Для данного почерка характерно то, что большая часть элементов выполнялась при одинаковом угле наклона пера, составляющем примерно 20° (угол наклона инструмента определяется по расположению среза штриха относительно горизонтали). Такая стабильность положения инструмента даёт при письме очень равномерный ритм. Штамбы букв массивны, горизонтали достаточно тонкие, однако не волосные. В буквах округлой формы мы видим изменение ширины линии, характерное для работы ширококонечным пером при сохранении его угла наклона. Все детали букв, окончания штрихов и распределение толщин в них говорят нам о том, что это полуустав, выполненный в обычной для ширококонечного пера технике.

Такая стабильность положения инструмента даёт при письме очень равномерный ритм. Штамбы букв массивны, горизонтали достаточно тонкие, однако не волосные. В буквах округлой формы мы видим изменение ширины линии, характерное для работы ширококонечным пером при сохранении его угла наклона. Все детали букв, окончания штрихов и распределение толщин в них говорят нам о том, что это полуустав, выполненный в обычной для ширококонечного пера технике.

Выявленные дукты этого почерка показывают, что, согласно формальным определениям Катича, Кемпа и Ноордзея (один элемент — один штрих), в большинстве букв мы имеем дело с письмом. Исключение составляют три буквы из овальной группы: «О», «Ю» и «Р». В них количество выполняемых писцом штрихов превосходит количество элементов буквы. После проведения основных штрихов писец делает дополнительные, уменьшая внутрибуквенное пространство, как бы затемняя букву. Формально можно называть эти три буквы рисованными, как Том Кемп называет рисованными B и G римского монументального шрифта.

Формально можно называть эти три буквы рисованными, как Том Кемп называет рисованными B и G римского монументального шрифта.

Кроме базовой техники работы ширококонечным пером писец Лицевого летописного свода использует и более сложные технические приёмы:

- При написании выносных элементов букв «Р» и «У» каллиграф увеличивает угол наклона пера, таким образом добиваясь уменьшения ширины линии. Это необходимо для поддержания общего ритма чередования широких и тонких штрихов. Выносные утоньшаются, чтобы буквы не выглядели слишком жирными в ряду других.

- Встречается также небольшое изменение угла наклона пера в процессе написания штриха, или, другими словами, вращение пера. Так, средний штрих «Ф» становится немного тоньше книзу, поскольку при письме перо поворачивается против часовой стрелки.

Буква состоит из трёх штрихов, к тому же с верхним и нижним выносными элементами, поэтому облегчить её средний штрих было вполне логично.

Буква состоит из трёх штрихов, к тому же с верхним и нижним выносными элементами, поэтому облегчить её средний штрих было вполне логично. - В буквах «Б», «Г», «Ѣ» и некоторых других присутствует такой элемент, как треугольная засечка. При её выполнении писец начинает штрих, держа перо так, что его срез полностью прилегает к бумаге, затем, по мере движения вниз, правый уголок постепенно отрывается от листа, так что в конце на бумаге остаётся только левый уголок. После этого уголком пера выполняется восходящий тонкий штрих, завершающий форму треугольника. Движение довольно сложное, однако его вполне можно рассматривать как один штрих.

- Основные штрихи надстрочных знаков чуть уже, чем штамбы букв, стоящих в строке. Достигается это за счёт более лёгкого касания пера: инструмент неплотно соприкасается с бумагой, поэтому и даёт меньшую ширину линии, чем при полном прилегании.

Все перечисленные приёмы, несмотря на некоторую сложность исполнения, относятся, конечно, к письму, а не к рисованию. Такую же технику применяют и современные каллиграфы.

Следующая рукопись, которую мы исследовали, — Триодь постная, созданная около 1456 года выдающимся новгородским каллиграфом Яковом («Яковишкой»). «Грубою и окаянную рукою», как он сам упоминает в сохранившейся писцовой записи, этот древнерусский мастер творил прекрасное и полное нюансов письмо. Перед нами образец замечательного литургического полуустава XV-го века. Этот полуустав, несомненно, отличается от ритмически более простого почерка Лицевого летописного свода. Но на первый взгляд ничто в этих буквах не противоречит тому, что они также созданы с помощью ширококонечного инструмента с удержанием единого угла наклона пера. Об этом нам говорит и распределение широких и тонких штрихов ровно в тех же местах, что и в простом полууставе, об этом говорят срезы штрихов под одним углом, об этом же говорит и равномерный ритм. Однако мы замечаем и отличия: письмо Якова более статичное и контрастное. И самое главное, что бросается в глаза, — необычная форма основного штриха, который расширяется на концах. Обратный энтазис придаёт формам особую элегантность, его любят использовать современные каллиграфы и шрифтовые дизайнеры. И, начиная с Германа Цапфа, мастера, применяющие этот приём в каллиграфии, добиваются его двумя способами. Первый — это нажим, когда начало и окончание штриха проводятся с большим давлением на перо, чем середина. Второй — это вращение пера, когда в середине штриха перо разворачивается на более острый угол, что делает штрих тоньше.

Однако мы замечаем и отличия: письмо Якова более статичное и контрастное. И самое главное, что бросается в глаза, — необычная форма основного штриха, который расширяется на концах. Обратный энтазис придаёт формам особую элегантность, его любят использовать современные каллиграфы и шрифтовые дизайнеры. И, начиная с Германа Цапфа, мастера, применяющие этот приём в каллиграфии, добиваются его двумя способами. Первый — это нажим, когда начало и окончание штриха проводятся с большим давлением на перо, чем середина. Второй — это вращение пера, когда в середине штриха перо разворачивается на более острый угол, что делает штрих тоньше.

Но техника, которую использовал Яков, была иной. Она если и применяется современными мастерами, то совсем не часто. Внимательное изучение рукописи привело нас к выводу, что для создания такой формы писец в основных элементах дублировал штрихи, накладывая их друг на друга. Об этом свидетельствуют следующие особенности:

Об этом свидетельствуют следующие особенности:

- Колебание толщины штамбов при одинаковом (горизонтальном) начале и окончании этих элементов. Толщина штрихов варьируется, что было бы странным при работе широким пером. Особенно явно это видно в буквах с двумя или тремя штамбами, когда один из них может быть существенно уже соседнего.

- Значительная разница в ширинах между широкими штамбами основных букв и узкими штрихами надстрочных знаков. Такое же существенное отличие — в ширине концевых букв. Кроме того, и некоторые буквы основного письма (например, «Ѳ») выглядят существенно светлее остальных. Причина как раз в том, что в этих случаях не используются дублирующие штрихи.

- Неточности письма. В основных элементах время от времени обнаруживается несостыковка в параллельных друг другу штрихах. Такое было бы совершенно невозможно, если бы не использование пера меньшей ширины.

- Затемнения в середине штрихов. Это особенно хорошо заметно при рассмотрении листа на просвет, но даже по обычным фотографиям видно, что в местах наложения двух параллельных штрихов скапливается краска, что приводит к большей насыщенности цвета центральной части штамба.

Что даёт писцу такой приём? Во-первых, то самое расширение на концах штамбов, которое делает графику основных элементов более интересной и усложняет ритм письма в целом. Во-вторых, усиливается контрастность шрифта, а за счёт этого буквы приобретают более торжественный характер (здесь можно увидеть некоторую аналогию с заголовочными начертаниями современных шрифтов). Таким полууставом выполняли наиболее важные богослужебные рукописи (отсюда и название «литургичеcкий полуустав»), а значит, торжественность письма и сложный ритм — как раз те цели, которые ставил перед собой каллиграф.

Кроме дублирования штрихов писец Яков пользуется и теми приёмами, которые известны нам по простому полууставу. Так, при выполнении горизонталей букв «Д», «Ш» и соединительного элемента «И» мастер менял угол наклона пера для увеличения толщины штриха. Однако этих изменений угла совсем немного, в основном Яков выдерживает постоянный наклон в 10°. Использует Яков и вращения пера (например, в выносных элементах «З» и «У»), но также не слишком значительные. Нет необходимости у Якова и работать неполной шириной пера в надстрочных знаках — они получаются более светлыми естественным образом.

Можно заметить, что, дублируя штрихи, писец выполняет большее количество движений, чем при обычной технике работы ширококонечным пером (как в полууставе Лицевого летописного свода). В таком письме, с дублирующими штрихами, появляется также особая необходимость в отдельных тонких штрихах-засечках, ограничивающих штамбы букв сверху и снизу и объединяющих штрихи в одно целое. Это усложнение работы, связанное с проведением большего количества линий, в каком-то смысле компенсируется отсутствием необходимости часто изменять угол наклона пера или выполнять сложные вращения инструментом для того, чтобы добиться нужного ритма или создать определённую форму. Так, треугольные засечки Яков выполняет простыми движениями вниз, в то время как писцу Лицевого летописного свода для подобной формы приходилось совершать сложные манипуляции с переходом пера на уголок.

В таком письме, с дублирующими штрихами, появляется также особая необходимость в отдельных тонких штрихах-засечках, ограничивающих штамбы букв сверху и снизу и объединяющих штрихи в одно целое. Это усложнение работы, связанное с проведением большего количества линий, в каком-то смысле компенсируется отсутствием необходимости часто изменять угол наклона пера или выполнять сложные вращения инструментом для того, чтобы добиться нужного ритма или создать определённую форму. Так, треугольные засечки Яков выполняет простыми движениями вниз, в то время как писцу Лицевого летописного свода для подобной формы приходилось совершать сложные манипуляции с переходом пера на уголок.

Таким образом, в рассмотренных нами образцах подход писцов к технике значительно отличается. Если в первом случае контраст возникает из естественного распределения толщин при работе ширококонечным пером, то во втором писец намеренно усиливает контраст, выполняя дополнительные штрихи. Ритм письма получается более разнообразным при общей равномерности. В целом сохраняется характерное для ширококонечного инструмента чередование широких и тонких линий и принцип «одинаковое направление линий — одинаковая их толщина».

Ритм письма получается более разнообразным при общей равномерности. В целом сохраняется характерное для ширококонечного инструмента чередование широких и тонких линий и принцип «одинаковое направление линий — одинаковая их толщина».

Третья рукопись, рассмотренная нами, — Апостол-апракос, переписанный каллиграфом Марком в самом конце XIV века (1391). Письмо этой рукописи представляет собой поздний устав со всеми его характерными особенностями. Буквы его массивные, контрастные, угловатые, стремящиеся к форме прямоугольника. Письмо очень тщательное, качественно исполненное.

Нестабильная ширина штамбов, варьирующаяся от буквы к букве, помогает определить технику, аналогичную технике письма предыдущей рукописи. Однако в отличие от писца Якова, который использовал два параллельных штриха, Марк составляет основные элементы букв из трёх штрихов. Этот вывод подтверждается наблюдениями за особенностями письма. Так же, как и в рукописи Якова, мы находим здесь ширину штрихов надстрочных знаков, значительно отличающуюся от ширины штамбов основного письма. Встречаются и несостыковки проведённых писцом параллельных линий. А достаточно светлый цвет чернил данной рукописи позволяет увидеть, как отдельные штрихи накладываются друг на друга, создавая затемнения в местах наложения. Кроме того, обращает на себя внимание характерная форма буквы Ѡ, основные штрихи которой имеют гораздо меньшую толщину, чем штамбы других знаков. Да и сама форма некоторых букв этого устава такова, что создать её, используя обычную технику работы ширококонечным пером, без многочисленной дорисовки практически невозможно. Поэтому современные каллиграфы, пытающиеся копировать подобные почерки, вынуждены прибегать к сложным приёмам работы пером.

Этот вывод подтверждается наблюдениями за особенностями письма. Так же, как и в рукописи Якова, мы находим здесь ширину штрихов надстрочных знаков, значительно отличающуюся от ширины штамбов основного письма. Встречаются и несостыковки проведённых писцом параллельных линий. А достаточно светлый цвет чернил данной рукописи позволяет увидеть, как отдельные штрихи накладываются друг на друга, создавая затемнения в местах наложения. Кроме того, обращает на себя внимание характерная форма буквы Ѡ, основные штрихи которой имеют гораздо меньшую толщину, чем штамбы других знаков. Да и сама форма некоторых букв этого устава такова, что создать её, используя обычную технику работы ширококонечным пером, без многочисленной дорисовки практически невозможно. Поэтому современные каллиграфы, пытающиеся копировать подобные почерки, вынуждены прибегать к сложным приёмам работы пером.

Марку также часто приходилось менять угол наклона пера, но, как правило, он использует только два положения: 0° — для вертикальных элементов и 90° — для горизонталей. Треугольные засечки выполнялись мастером без сложных манипуляций пером, так же как и штамбы — в три отдельных штриха. Можно сказать, что каллиграф выполняет больше движений, но сами эти движения проще.

Используемые Марком технические приёмы позволяют ему создать буквы сложной конструкции. Например, в широкой О внешний контур представляет собой овал, а внутренний близок к прямоугольнику. Форма знаков перестаёт быть естественным результатом свободных движений руки. Марк строит буквы из многочисленных кирпичиков-штрихов, и такие, составленные из множества линий, буквы получаются статичными, массивными. В этом уставе элементы букв, одинаковые по направлению, уже не обязательно одинаковы по толщине. Появляются буквы с перевёрнутым контрастом, в которых наиболее широкими элементами оказываются не вертикали, а горизонтали. Однако такие знаки не выпадают из ритма, а являются частью общей сложной графики позднего устава.

Появляются буквы с перевёрнутым контрастом, в которых наиболее широкими элементами оказываются не вертикали, а горизонтали. Однако такие знаки не выпадают из ритма, а являются частью общей сложной графики позднего устава.

Техника письма, с которой мы сталкиваемся в рукописях Марка и Якова, весьма необычна и на первый взгляд не имеет аналогов в мировой каллиграфии. Возможно, подобным образом выполнялись средневековые латинские версалы и византийские заголовочные надписи. Однако эта тема требует отдельного исследования. Тем не менее с большой долей вероятности можно утверждать, что для основного письма книги (не заголовочного) техника эта довольно редка, а возможно, и вовсе характерна только для кириллицы.

Такая уникальность подразумевает отсутствие выработанной терминологии. К чему отнести данную технику? К письму или рисованию? Для наглядности обратимся к видео, демонстрирующему процесс выполнения букв в разной технике.

Здесь каллиграф пишет буквы полуустава Лицевого летописного свода. Письмо отличает последовательность и структурированность, характерная для работы ширококонечным инструментом. В следующем видео для контраста показана техника рисования в древнерусской каллиграфии. Выполняется копия буквицы из Буслаевской Псалтыри (л. 234). Движения многочисленны и достаточно хаотичны. Сперва намечается контур, а потом происходит его заполнение, поэтому итоговый рисунок буквы ничего не может сказать нам ни об инструменте, ни о том, какими движениями создавалась буква.

И наконец, в последнем видео — работа каллиграфа в технике, использованной Яковом.

youtube.com/embed/LAjiUb7ytZM»/>Если мы попытаемся применить к почеркам Якова и Марка формальный метод Э. Катича и Г. Ноордзея, согласно которому при письме каждый значимый элемент буквы должен создаваться одним движением, а при рисовании (леттеринге) возможны несколько движений, то данные кирилловские почерки окажутся рисованными. Едва ли можно согласиться с таким утверждением.

Как мы помним, Геррит Ноордзей настаивает на значимости отдельного штриха при письме, его различимости. В нашем случае иногда штрих бывает сложно различить (особенно в уставе Марка, где в штамбах накладываются друг на друга три штриха), однако он не потерян в массе других, а продолжает оставаться значимым, определяющим форму. По окончаниям штрихов, их динамике, общему ритму мы видим, что буквы выполнены ширококонечным пером, а не каким-либо иным инструментом. При внимательном рассмотрении можно различить и составляющие букву движения, что мы, собственно, и сделали, когда создавали схемы дуктов. В почерках Марка и Якова каждый элемент состоит из вполне конкретного количества вполне конкретных штрихов. В отличие от рисования, при котором последовательность, направление и количество штрихов для создания каждой буквы произвольны, в рассматриваемых нами рукописях каждая буква состоит из строго определённого числа штрихов. Так, буква М в почерке писца Якова пишется в 10 движений, а в почерке Марка — в 17. Эти движения настолько стандартны, что даже при неточностях письма каллиграф чаще всего не добавляет лишние штрихи, которые могли бы скрыть промах. Поэтому даже для устава, выполненного Марком, можно выделить дукты, составить схемы, что совершенно невозможно в случае букв рисованных.

При внимательном рассмотрении можно различить и составляющие букву движения, что мы, собственно, и сделали, когда создавали схемы дуктов. В почерках Марка и Якова каждый элемент состоит из вполне конкретного количества вполне конкретных штрихов. В отличие от рисования, при котором последовательность, направление и количество штрихов для создания каждой буквы произвольны, в рассматриваемых нами рукописях каждая буква состоит из строго определённого числа штрихов. Так, буква М в почерке писца Якова пишется в 10 движений, а в почерке Марка — в 17. Эти движения настолько стандартны, что даже при неточностях письма каллиграф чаще всего не добавляет лишние штрихи, которые могли бы скрыть промах. Поэтому даже для устава, выполненного Марком, можно выделить дукты, составить схемы, что совершенно невозможно в случае букв рисованных.

В рукописях Марка и Якова мы, несомненно, имеем дело с письмом, а не рисованием. Поэтому надо признать, что существующая терминология исследователей латинского письма не совсем подходит для письма кирилловского. Западные исследователи просто не сталкивались с техникой, подобной технике Якова и Марка, в текстовых почерках. Исходя из этого мы считаем возможным предложить следующие определения.

Письмо — способ изображения графем, при котором штрих является определяющим для создания формы, количество штрихов для каждого элемента знака ограничено и постоянно, а форма оказывается зависимой от инструмента письма.

Рисование (леттеринг) — способ изображения графем, при котором форма слабо зависит от отдельного штриха, а количество и характер движений, совершаемых для создания этой формы, нерегулярны.

Такие определения позволяют избежать формального подхода «один элемент—один штрих». И в то же время мы предлагаем вполне ясные критерии, позволяющие на практике различать две техники. Многие авторы, которые затрагивают данную тему, говорят о большей выразительности рисованных букв, о большем присутствии в них индивидуальных авторских особенностей. У исследовательницы рисованного шрифта Николет Грей в её книге The history of lettering читаем, что рисованными она называет буквы, в которых форма становится важнее . Но как определить эту грань? Противопоставляется ли читаемость форме, например, в работах Германа Цапфа, многие из которых созданы в технике рисования? В наших же определениях мы делаем акцент на системности письма, его упорядоченности в сравнении с нерегулярным рисованием. Если каллиграф создаёт букву М в большинстве случаев в 17 штрихов, значит, мы имеем дело с письмом. Если же всякий раз количество и характер движений при создании одной и той же буквы будут индивидуальны, то мы можем говорить о рисовании.

Если же всякий раз количество и характер движений при создании одной и той же буквы будут индивидуальны, то мы можем говорить о рисовании.

Составные буквы из книги Эдварда Джонстона Lessons in Formal Writing.

Но всё-таки техника письма Марка и Якова заметно отличается от техники письма Лицевого летописного свода, и это своеобразие требует своего определения. Нужное мы обнаружили в одной из работ Эдварда Джонстона. Говоря о латинских версалах, сходных по технике с письмом Марка и Якова, Джонстон использует термин «составные буквы» (compound letters). Он относит к ним знаки, «широкие части которых построены из двух ». Как правило, в версалах, в отличие от письма Марка и Якова, кроме основных штрихов, формирующих конструкцию буквы, используется ещё и заполнение (закрашивание оставшегося белого). Вероятно, поэтому Джонстон не называет такие буквы письмом. Но всё же он подчёркивает, что их скорее можно отнести к свободно написанным, чем к нарисованным. Составные буквы противопоставляются в его работе простым буквам. Джонстон пишет: «В простых… все штрихи — это штрихи одиночные, в составных все широкие части состоят из двух или более ». Таким образом, мы находим определение, подходящее для описания реалий кирилловского письма. Буквы Лицевого летописного свода могут быть названы простыми, а буквы, выполненные Яковом и Марком, — составными. А исходя из предложенных нами ранее определений письма и рисования, мы можем обозначить технику их создания как простое и составное письмо соответственно.

Но всё же он подчёркивает, что их скорее можно отнести к свободно написанным, чем к нарисованным. Составные буквы противопоставляются в его работе простым буквам. Джонстон пишет: «В простых… все штрихи — это штрихи одиночные, в составных все широкие части состоят из двух или более ». Таким образом, мы находим определение, подходящее для описания реалий кирилловского письма. Буквы Лицевого летописного свода могут быть названы простыми, а буквы, выполненные Яковом и Марком, — составными. А исходя из предложенных нами ранее определений письма и рисования, мы можем обозначить технику их создания как простое и составное письмо соответственно.

Кроме выделения дуктов и уточнения вопросов терминологии мы провели эксперименты по написанию текста одного объёма почерками рассмотренных нами рукописей. На основе этого опыта можно сделать предварительные выводы о скорости письма. Полученные нами результаты таковы: скорость исполнения составного письма с двумя параллельными штрихами в 2,4 раза медленнее, чем простое письмо Лицевого летописного свода, а скорость написания составного устава с тремя параллельными штрихами в 3,7 раза медленнее того же простого полуустава.

Полученные нами результаты таковы: скорость исполнения составного письма с двумя параллельными штрихами в 2,4 раза медленнее, чем простое письмо Лицевого летописного свода, а скорость написания составного устава с тремя параллельными штрихами в 3,7 раза медленнее того же простого полуустава.

Итак, анализ письма трёх кирилловских рукописей позволяет нам сделать вывод, что древнерусские каллиграфы в период второй половины XIV–XVI веков использовали по крайней мере две техники работы ширококонечным пером. Особенность одной из этих техник вызвала необходимость уточнения и переработки существующей на сегодняшний день каллиграфической терминологии. В результате чего мы предлагаем называть эти техники простым и составным письмом. Составное письмо, то есть то, в котором широкие части букв создавались несколькими накладывающимися друг на друга штрихами, применялось как в уставных рукописях, так и в наиболее торжественных полууставных. Вероятно, выбор той или иной техники диктовался значимостью конкретной рукописи. Во всяком случае косвенно на это указывает скорость исполнения. На основе экспериментов нами было установлено, что составное письмо требовало в 2–4 раза больше времени, чем простое письмо. Конечно, наши измерения могут быть не совсем точны, так как опыт современного каллиграфа довольно сильно отличается от опыта средневекового писца, но тем не менее мы можем утверждать, что составное письмо было значительно более медленным и трудозатратным. Этот вывод подтверждает и распространённый тезис об ускорении письма при переходе от устава к полууставу на рубеже XIV и XV веков (ведь поздний устав был в основном составным, а большинство полууставных рукописей выполнялись простым письмом).

Вероятно, выбор той или иной техники диктовался значимостью конкретной рукописи. Во всяком случае косвенно на это указывает скорость исполнения. На основе экспериментов нами было установлено, что составное письмо требовало в 2–4 раза больше времени, чем простое письмо. Конечно, наши измерения могут быть не совсем точны, так как опыт современного каллиграфа довольно сильно отличается от опыта средневекового писца, но тем не менее мы можем утверждать, что составное письмо было значительно более медленным и трудозатратным. Этот вывод подтверждает и распространённый тезис об ускорении письма при переходе от устава к полууставу на рубеже XIV и XV веков (ведь поздний устав был в основном составным, а большинство полууставных рукописей выполнялись простым письмом).

Результаты экспериментов и анализ терминологии не дают нам возможности согласиться с распространённым мнением о рисованном характере славянского устава. В отношении позднего устава XIV столетия, на наш взгляд, правильным будет употребление термина «составное письмо». Что же касается более раннего устава, то, хотя существование рисованных почерков нельзя пока полностью исключить, по предварительным наблюдениям там также использовались простое и составное письмо. Причём обе техники сосуществовали уже с самого первого этапа развития древнерусской книжности. Однако вопрос о точном времени появления обеих техник, а также о причинах и источниках их возникновения требует дополнительного исследования.

В отношении позднего устава XIV столетия, на наш взгляд, правильным будет употребление термина «составное письмо». Что же касается более раннего устава, то, хотя существование рисованных почерков нельзя пока полностью исключить, по предварительным наблюдениям там также использовались простое и составное письмо. Причём обе техники сосуществовали уже с самого первого этапа развития древнерусской книжности. Однако вопрос о точном времени появления обеих техник, а также о причинах и источниках их возникновения требует дополнительного исследования.

Выявление техники составного письма позволяет сделать заключение, что в Древней Руси письмо развивалось не только в сторону упрощения форм и ускорения. Сосуществование двух техник каллиграфии свидетельствует о том, что графически более сложные почерки чередовались с более простыми или развивались параллельно с ними. Форма же букв подчинялась не только и не столько удобству и простоте письма, сколько определённому идеалу красоты, который стремился воплотить древнерусский писец.

Форма же букв подчинялась не только и не столько удобству и простоте письма, сколько определённому идеалу красоты, который стремился воплотить древнерусский писец.

Библиография

- Амосов А.

А. Из истории создания Лицевого летописного свода (Организация работ по написанию рукописей) // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983. С. 212–226.

А. Из истории создания Лицевого летописного свода (Организация работ по написанию рукописей) // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983. С. 212–226. - Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV века. М., 1980.

- Вздорнов Г. И. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978.

- Гренберг Ю. И. Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла. Т. 1. Кн. 1–2. СПб., 1995; Т. 2. СПб., 1998.

- Гудков А. Г. Трость и свиток: инструментарий средневекового книгописца и его символико-аллегорическая интерпретация // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 1 (13), М., 2014. С. 19–46.

- Каринский Н. М. Образцы письма древнейшего периода истории русской книги. 68 фототип. снимков с древнерус. памятников, преимущественно XI в., на 29 таблицах. Л. 1925.

- Карский Е. Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии.

Варшава, 1901.

Варшава, 1901. - Костюхина Л. М. Палеография русских рукописных книг XV–XVII вв. Русский полуустав. М., 1999.

- Лавров П. А. Палеографическое обозрение кирилловского письма // Энциклопедия славянской филологии / И. В. Ягич, ред. Петроград, 1914. Вып. 4.1.

- Лазурский В. В. Анализ шрифта Остромирова Евангелия // Искусство книги / Г. Л. Демосфенов, ред. М., 1987. Вып. 10. С. 223–234.

- Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту. К., 2007.

- Мишченко Ж. Някои особенности на търновския устав от XIV в. // Palaeobulgarica. 1986. № 1.

С. 6–19; 1987. № 2. С. 74—84. - Ноордзей Г. Штрих. Теория письма. М., 2013.

- Петровский Д. И. Каллиграфическая история Руси и Западной Европы. СПб., 2016.

- Смирнова Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода XV век. М., 2011.

- Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.

- Столярова Л. В., Каштанов С. М. Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.

). М., 2009.

). М., 2009. - Турилов А. А. Мастер Яковишко — малоизвестный новгородский книгописец сер. XV в. // Хризограф: Сб. ст. к юбилею Г. З. Быковой. М., 2003. Вып. 1. С. 165–182.

- Турилов А. А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012.

- Уханова Е. В. Византийский унциал и славянский устав. Проблемы источников и эволюции // Монфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. М., 2007. С. 19–88.

- Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956.

- Чобитько П. П. Азбуковник древнерусского письма. Устав, полуустав, скоропись, вязь.

СПб.–М., 2008. - Шляпкин И. А. Русская палеография. СПб., 1913.

- Щавинский В. А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок Древней Руси.

М.–Л., 1935. - Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967.

- Catich E. The Origin of the Serif. Davenport, 1991.

- Gray N. Lettering as drawing. Oxford, 1982.

- Johnston E. Lessons in Formal Writing. London, 1986.

- Johnston E. Writing & Illuminating, & Lettering. London, 1917.

- Johnston E. Formal penmanship and other papers. New-York, 1977.

Русские исторические шрифты.

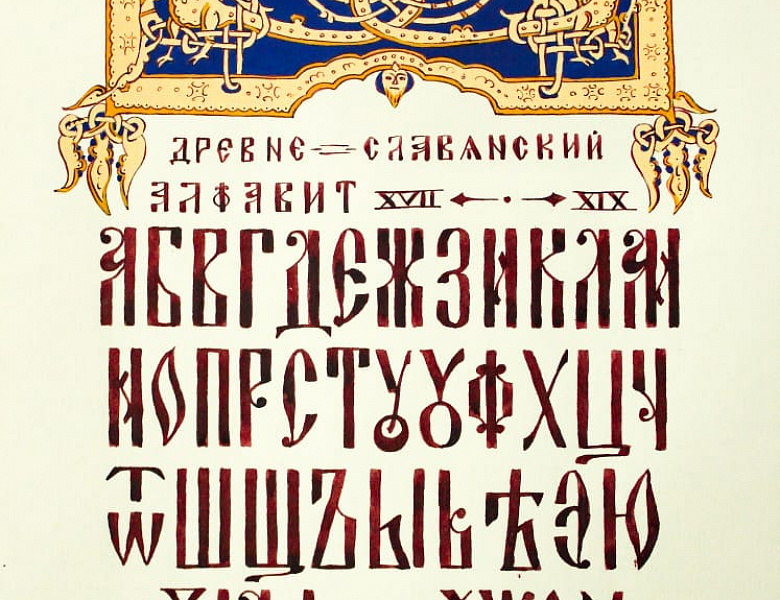

Графика кириллицы имеет византийское происхождение и более древние греческие корни.

Тысячелетняя культура Византии на протяжении веков питала все страны, принявшие православие.

До сих пор ученые придерживаются разных точек зрения по поводу письменности, существовавшей на Руси до благотворительного вмешательства во второй половине IX века греческого монаха Кирилла и его брата Мефодия. Тем не менее доказано, что писать и читать на Руси тогда умели: ко времени реформы русской письменности здесь одновременно сосущевовало не менее семи разных систем письменности: в ходу были руны — скандинавские, тюркские и собственно славянские; арабское письмо и обретшая уже консонантную форму русская слоговая система письменности. Но о форме этих письмен, числе знаков, их значении ничего достоверного не известно. Жестокое и последовательное уничтожение всей языческой культуры древней Руси дохристианского периода лишило нас драгоценных свидетельств.

Но о форме этих письмен, числе знаков, их значении ничего достоверного не известно. Жестокое и последовательное уничтожение всей языческой культуры древней Руси дохристианского периода лишило нас драгоценных свидетельств.

Возникновение же рунического письма относится к III в н. э. и в его графике заметны следы римского влияния, рунический алфавит содержит 24 знака, как латинский и греческий. Слово «глаголица» обозначает азбуку вообще, кириллица возникла полвека спустя.

Кириллица оказалась довольно поздней редакцией имевшегося у славян письма, которое было неудобно для Византии, т.к. представляло, с одной стороны, письмо языческое, а с другой — не передавало тонкостей письма православного. Следовательно, св. Кирилл создал письмо христианское, убавив, насколько возможно, негреческие буквы.

Глаголицы рунического происхождения «обрастали» дополнительными графическими элементами по мере развития фонетики русского языка. Многочисленные крючки и петли не украшали буквы, а служили для определения звонких и глухих, мягких и твердых согласных звуков.

«Обе азбуки имеют между собой теснейшую связь. Значение и название букв в них совершенно одинаковы, только глаголическая нумерация основана на славянском алфавите, а в кириллице — нумерация греческого алфавита».

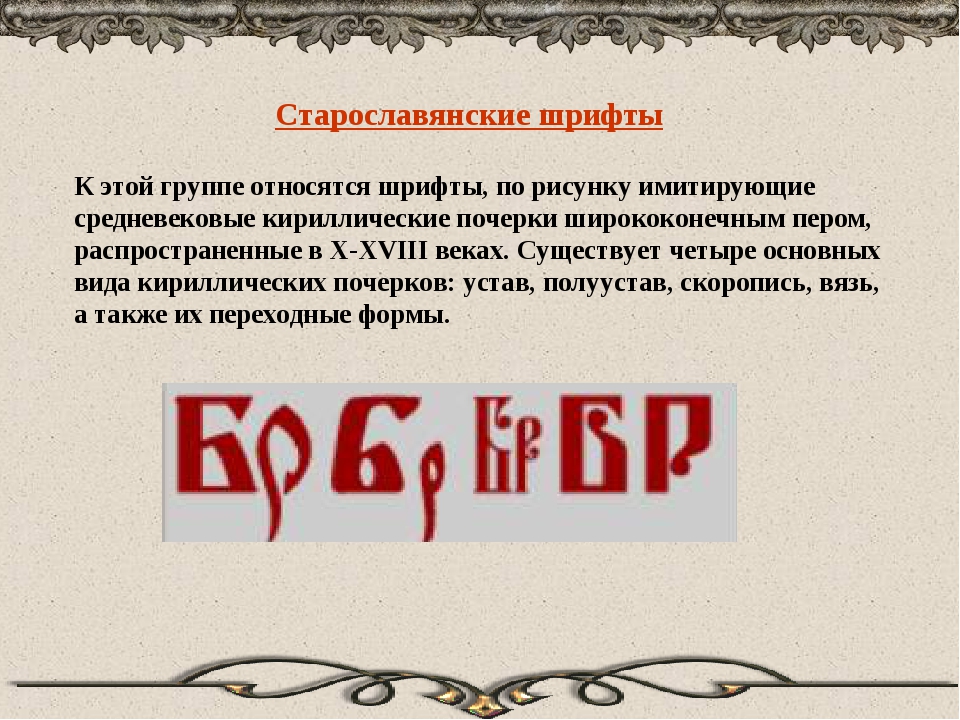

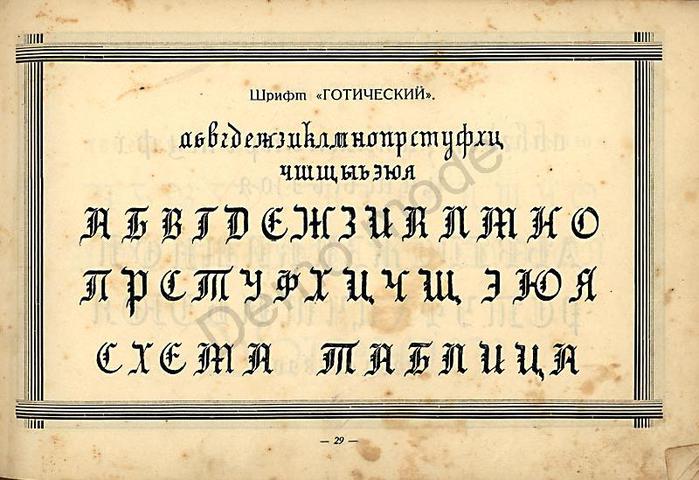

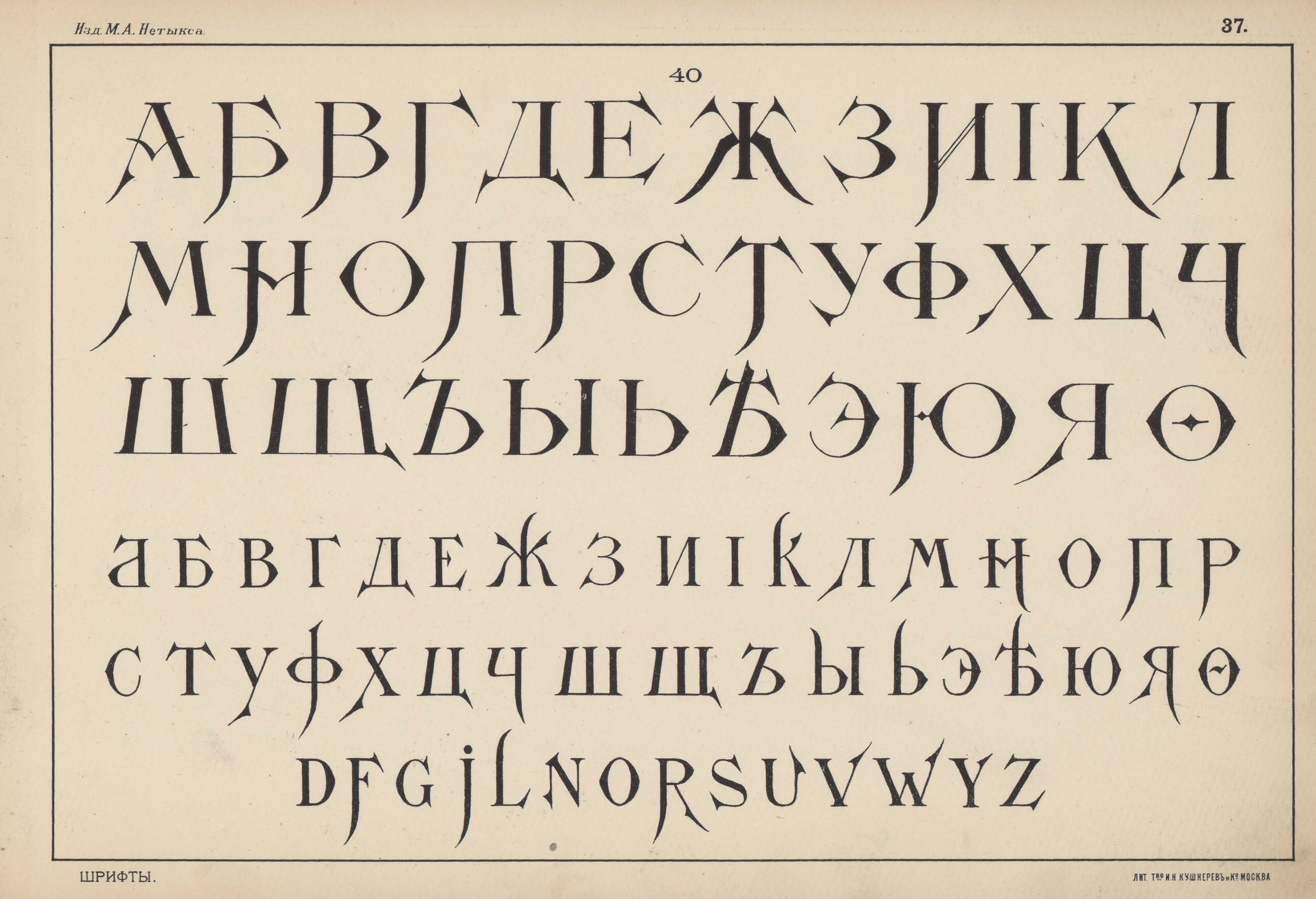

В начертании кириллицы известны несколько исторических форм, изменяясь, они переходили одна в другую и существовали одновременно. Это устав, полуустав, скоропись и вязь.

Предназначенный для литургической литературы, Устав производит впечатление медленного, торжественного письма. Буквы в нем строго вертикальны, основная стойка — тяжелая, прочная; дополнительные штрихи и засечки — тонкие. Как и в латинском унциале, в уставном письме пропорции большинства букв приближены к квадрату. Но уже у греков появляются характерные для русского устава узкие закругленные «О», «Е», «С», «Р». Графема буквы «а» тоже пришла к нам из греческого письма. Наши буквы «З», «У», «Р», «Ц», «Щ» имеют сильные выносные элементы, которые несколько оживляют монотонность строки. «Каждая буква писалась отдельно, в несколько приемов руки c частой сменой положения орудия письма (буквы скорее рисовались, чем писались), без знаков препинания и сокращений. Концы букв оформлялись короткими засечками, другие концевые элементы — в виде треугольных наплывов и утолщений. Угол наклона письма менялся в зависимости от формы той или иной буквы. Расстояний между словами не было. Расстояние между строками равно или несколько больше корпуса буквы.

Полуустав — новая форма кириллицы, которой стали пользоваться с XIV века писцы, изготавливавшие книги на продажу и по заказу. Полуустав представляет собой «испорченный» скорописью устав. В отличие от устава, полуустав мельче, округлее и проще по написанию, в нем допускали наклон линий и соединение букв друг с другом. Одни и те же буквы могли иметь различные начертания. Слова и предложения разделены четкими промежутками. Чтобы сократить труд переписчика и сэкономить пергамент, в письмо стали вводить многочисленные сокращения. Меньше контраст штрихов. Письмо приобретает заметный наклон, каждая буква как бы помогает ритмической направленности вправо. Засечки встречаются редко, концевые элементы у ряда букв оформляются штрихами, по толщине равными основным.

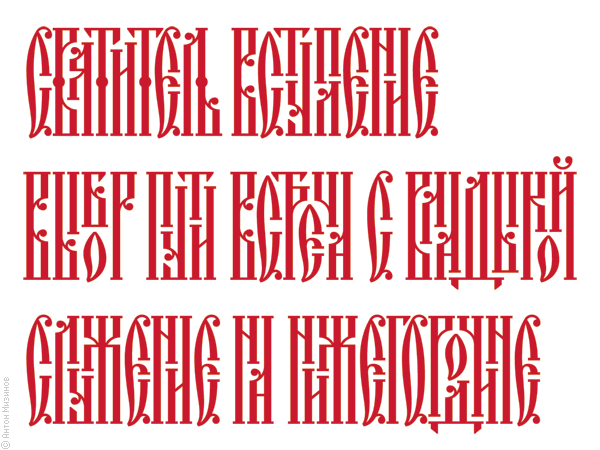

«Почти одновременно с образованием полууставава в деловом письме развивается скоропись, которая вскоре попадает и в книги. Скоропись XIV века очень близка к полууставу. «В XV веке она получает значительное распространение. Ею пишутся различные документы, акты, грамоты, письма, позднее — книги.» Скорописью писали быстро, поэтому в ней допускали всевозможные сокращения слов, разнообразие начертаний одних и тех же букв (затейливым, со множеством петель и росчерков). В тексте применяли дополнительные значки, затруднявшие чтение. Это наклонное письмо, отличающееся округлостью букв, плавностью их начертания, а главное, способностью к дальнейшему развитию. В XVII веке в московском письме она отличается особой каллиграфичностью, изяществом. Это тот самый почерк, на основе которого несколько позже была построена гражданская азбука — гражданский шрифт.

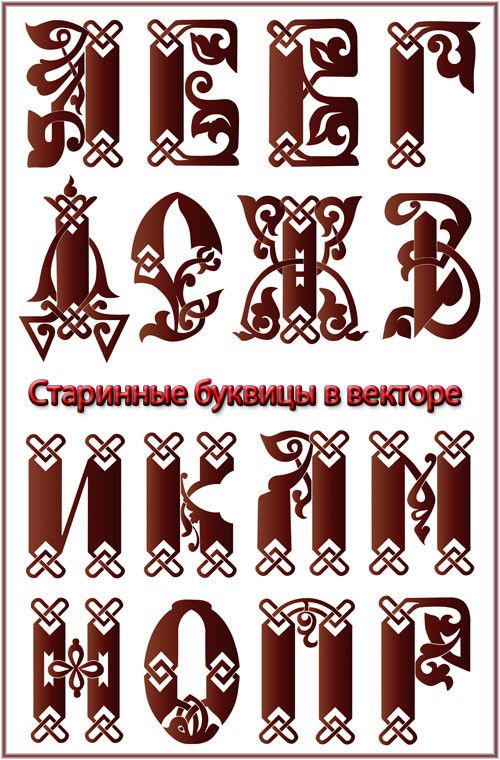

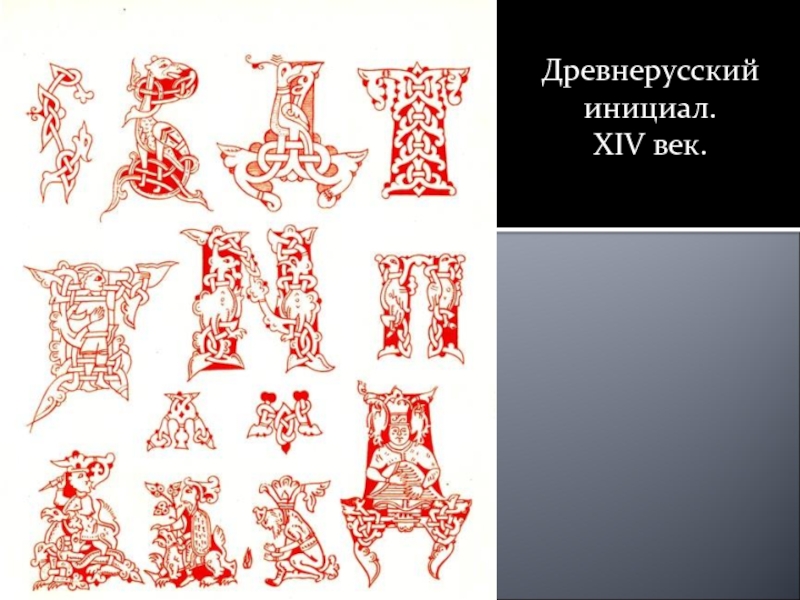

Характер украшения книг орнаментом, заставками, концовками и буквицами (инициалами) пришел к нам из Византии.

Как и в европейской средневековой традиции, буквица в русской и византийской рукописной книге акцентировала начало главы, а потом абзаца. По характеру декоративного облика буквицы мы можем определить время создания книги. В орнаментике заставок и русских заглавных буквиц различают четыре основных периода.

Ранний период (XI–XII век) характеризуется преобладанием византийского стиля.

В XIII–XIV веках наблюдается так называемый тератологический, или «звериный» стиль.

XV век характерен южнославянским влиянием, орнамент становится геометрическим и состоит из кругов и решеток.

Под влиянием европейского стиля эпохи Возрождения, в орнаменте XVI–XVII веков мы видим извивающиеся листья, сплетенные с большими букетами цветов.

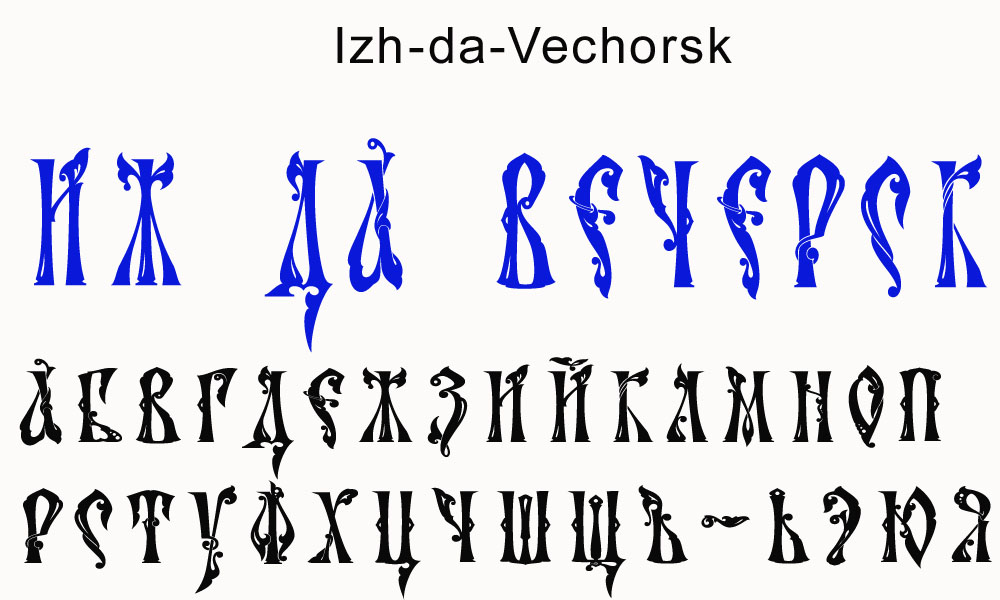

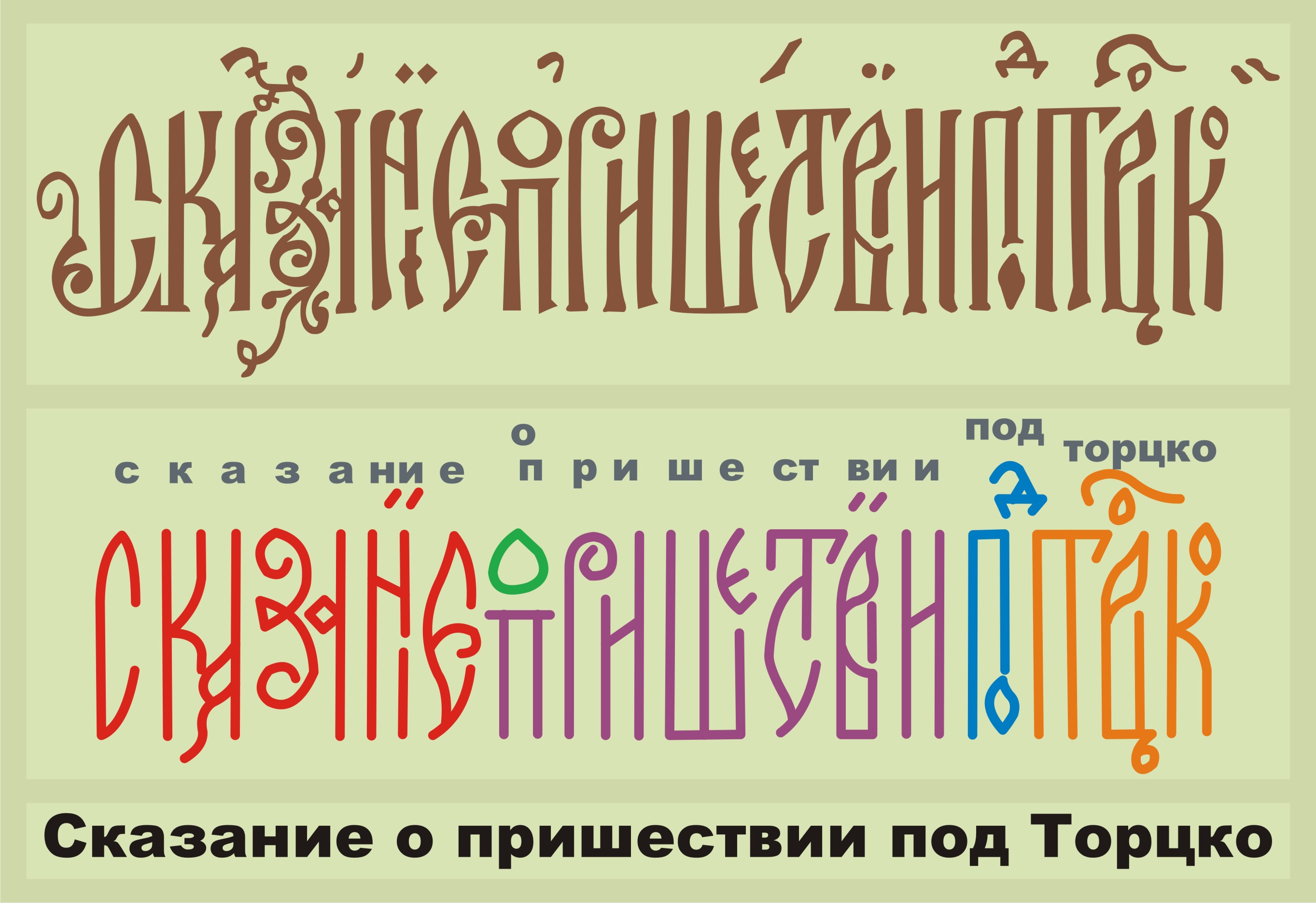

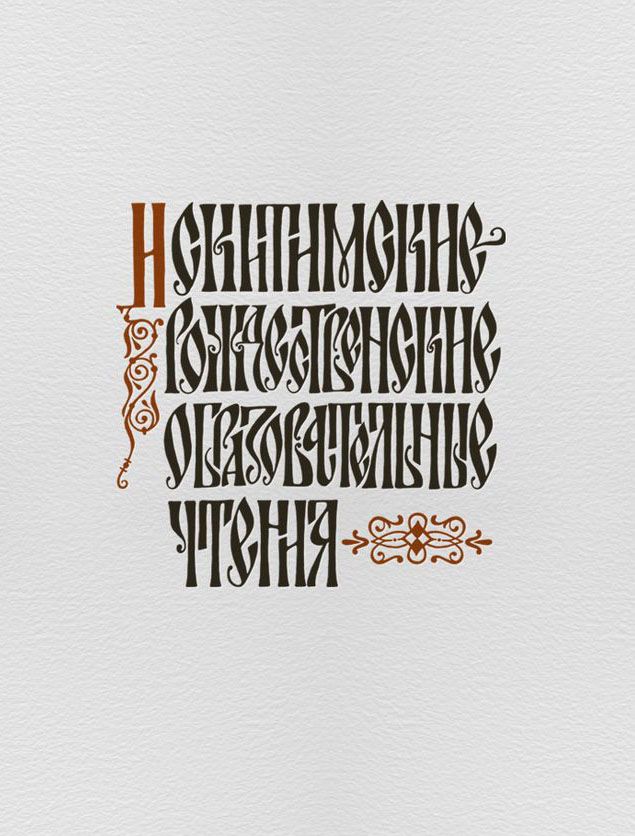

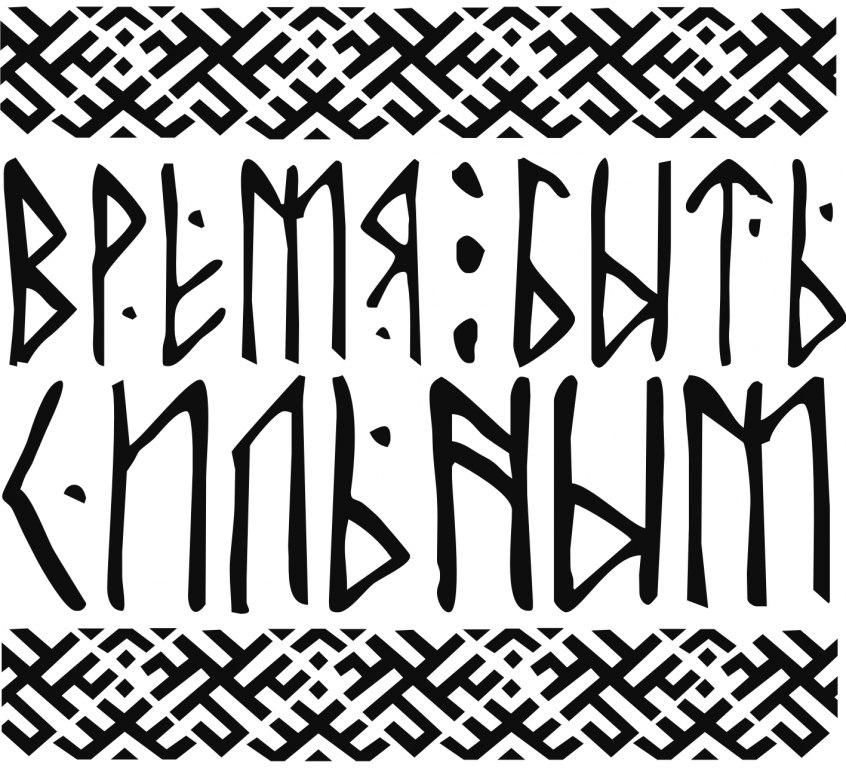

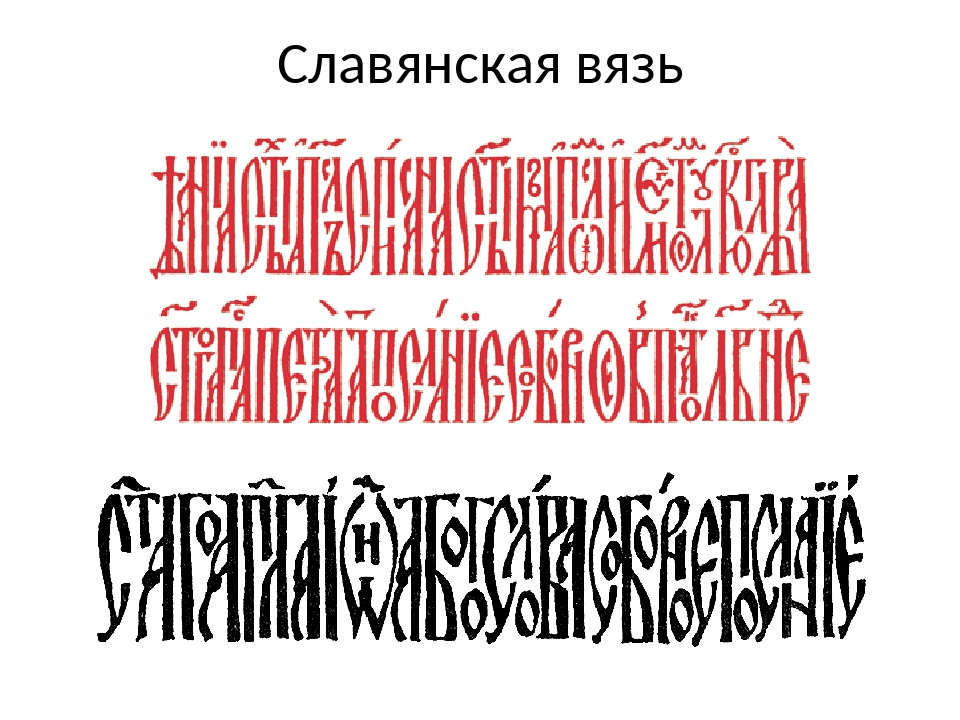

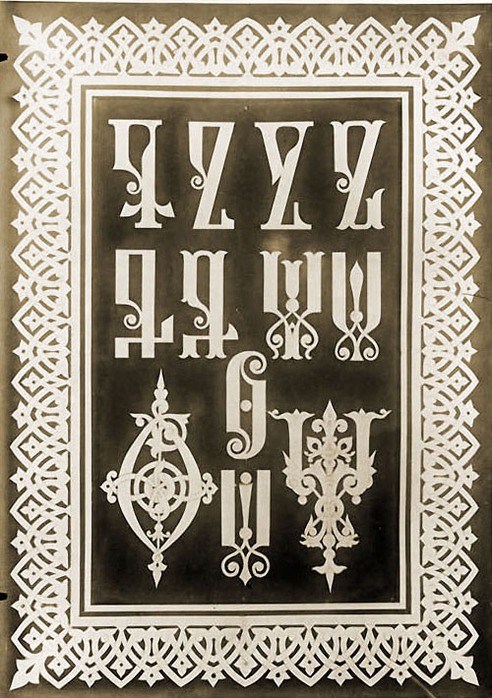

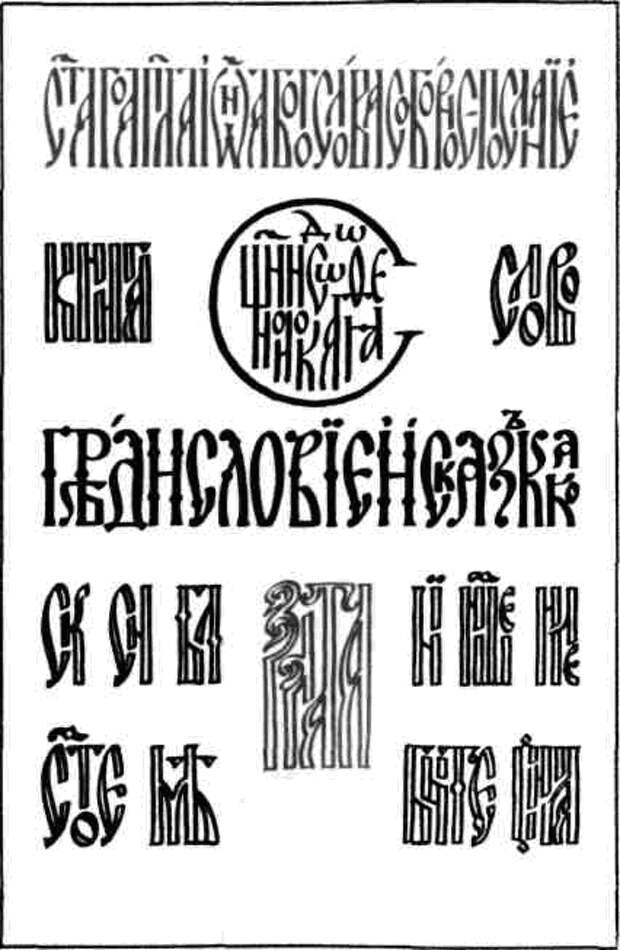

Для заголовков в книге применялся специальный вид письма — русская вязь.

Это беспрецедентный в истории человеческой культуры шрифт, читать который невероятно трудно. «Происхождение вязи — византийское, но она развилась и расцвела именно в славянском алфавите, где букв с вертикальными мачтами гораздо больше, чем в греческом. Знаки в строчке сливались и резко вытягивались вверх, от века к веку все сильней образуя слитную полосу со сложным орнаментальным ритмом, порой трудно читаемую.»

«Различают два вида вязи — круглую и угловатую (штамбованную). Один из основных приемов вязи — мачтовая вертикальная лигатура, в которой два соседних штриха двух разных букв превращались в один. Этому подчинялись и округлые элементы, принимая форму вертикальных штрихов (штамбов и полуштамбов). Пустоты, образовавшиеся в штамбованной вязи, заполнялияь либо сильно уменьшенными округлыми и миндалевидными формами букв О, Е, С, или полумачтами (полуштамбами) соседних букв, а иногда — декоративными элементами.» Буквы вязи различны по величине, слова сокращены и идут без пауз в строке.

Обычно вязь применялась для выделения заглавий и выполнялась другой краской (киноварью (краской из красной ртути) или золотом), контрастировавшей с черной краской основного текста.

В силу своей декоративности и ритмичности, шрифт этот использовался в наcтенных росписях, архитектуре, прикладном искусстве.

Несмотря на архаичность, все эти шрифты до сих пор используются не только в современной церковной литературе, но и в отечественном шрифтовом дизайне, поскольку содержат некие национальные ценности и являются достояннием национальной культуры.

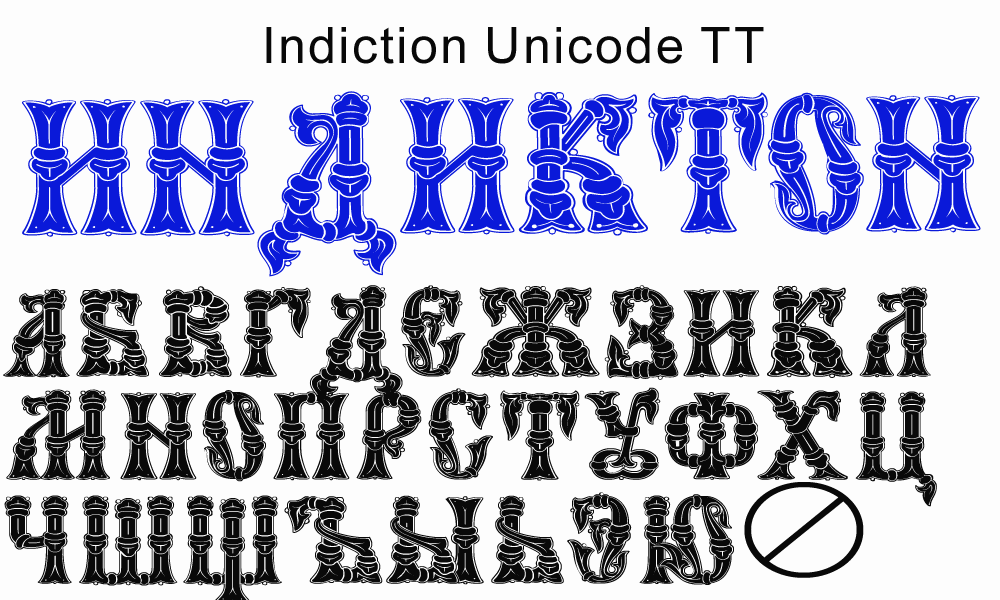

По мотивам устава в 1988 году дизайнером Светланой Ермолаевой был разработан шрифт Ижица, за основу которого были взяты рисунки наборного полуустава типографии Российской Императорской Академии наук конца XIX века.

На международном конкурсе шрифтового дизайна «буква: раз!», проводившемся в 2002 году, одним из лучших был признан шрифт Иннокентия Келейникова Летопись. В этом шрифте сильны мотивы полуустава: буквы имеют наклон, для некоторых букв предусмотрены несколько вариантов начертания, сохранены пропорциональные отношения старинных графем, вертикальные штрихи нарочито изогнуты, контраст штрихов минимальный.

На выставке «Шрифт 2005» были представлены работы Ивана Шаренкова — шрифты Собор Вязь и Алтарь, в которых интерпретируется вязь.

И все стили старославянского письма нашли свое выражение в творчестве каллиграфа Ильи Богдеско.

В общих чертах все стили письма, произошедшие из византийской книги, развиваются, как и в латинской ветви: от маюскульных форм — к минускульным, от медленно-торжественного письма — к скорописному.

В развивающейся России появилась потребность в издании научной, технической литературы, учебников. Петр Первый не только курировал создание нового шрифта, но и сам делал эскизы новой азбуки, в которой черты европейской антиквы экзотично соединились с русской традиционной графикой букв. По сделанным Петром Первым эскизам, инженер фортификации, чертежник и рисовальщик Куленбах исполнил оригиналы для изготовления литер.

Новый шрифт был создан специально для печати светской (гражданской) литературы и поэтому получил название «гражданского». Основой гражданского шрифта явились образцы рукописной кириллицы конца XVII века и реннесансная антиква. Новый гражданский шрифт начинает влиять на рукописный. С этого времени все дальнейшие изменения формы кириллицы идут в ногу с европейскими стилями.

Славянское руническое письмо

Устав Полуустав

Гражданский шрифт

Шрифты 104

18. Типографские шрифты, материалы и принадлежности. Каталог.

М., Союзполиграфпром, 1950.

19. Таг и р ов Ф. «Остромирово Евангелие» и создание нового

шрифта. «Искусство книги». Вып. 2 (1956—1957). М., «Искусство»,

1961.

20. Телингатер С. Беседа о шрифтах. «Художник», 1962, № 2.

21. Тоотс Виллу. 300 шрифтов. Рига, 1960.

22. Фаворский В. О графике как об основе книжного искус¬

ства. «Искусство книги». Вып. 2 (1956—1957). М., «Искусство», 1961.

23. Чернихов Я., Соболев Н. Построение шрифтов. М., «Ис¬

кусство», 1958.

24. Щипанов А. Шрифт в клубной работе. М., Профиздат, 1962.

25. Ш и ц г а л А. Русский рисованный шрифт советских художников.

Альбом. М., «Искусство», 1953.

26. Ш и ц г а л А. Русский гражданский шрифт. М., «Искусство»,

1959.

27. Schenk Walter. Die schrift ira Malerhandwerk, Fachbuchver¬

lag. Leipzig, 1955.

28. Франтишек Музыка. Красивый шрифт в развитии лати¬

ницы, 1—2. Прага, Гос. издательство художественной литературы, музыки

и искусства, 1958.

29. Карг А. Deutsche Schriftkunst. Dresden, 1955.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Часть первая. Вопросы теории шрифта

Из истории письменности. Происхождение и развитие шрифта . . 7

Рождение алфавита………… —

Письменность и шрифты средневековья……. 16

Эпоха Возрождения ……….. 21

Книгопечатание…………. 23

Письменность и книгопечатание в России…… . 33

Славянские азбуки …………. —

Русские почерки…………. 34

Русские печатные шрифты ……… 40

Рисованные шрифты………… 64

Классификация шрифтов…………. 76

Пропорции шрифта …………. 102

Восприятие шрифта……….’ . . .109

Оптические иллюзии и их устранение . . … . . . 110

Требования к шрифтам………… 116

Шрифт и иллюстрация………… 122

Часть вторая. Практика шрифтовой графики

Материалы, инструменты и приспособления для шрифтовых работ . 127

Материалы ………….. —

Краски и другие материалы……… 129

Инструменты …………. 133

Приспособления ………… 139

Тонирование бумаги…………. 140

Композиция надписи …………. 142

Построение букв ………… 143

Компоновка надписи . ……….. 151

Разметка букв…………. 158

Написание лозунгов…………. 168

Надпись на стекле…………. 170

205

Буква и искусство славянского шрифта

Урок разработала Андрианова С.Е. учитель ИЗО МБОУ СШ №82 города Ульяновска.

Тема : Буква и искусство славянского шрифта.( ИЗО , 7 класс)

Цели:

— познакомить учащихся с искусством и историей шрифта;

— дать понятие слова и строки как об элементах плоскостной композиции;

— развивать мышление, воображение, память, целостное восприятие, наблюдательность, умение анализировать.

Задачи:

1.Узнать историю развития шрифта, понять как менялся шрифт с древних времен до настоящего дня.

2.Разобраться в различных видах шрифта.

3. Сообщить первоначальные представления о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, просветителях славян и создателях славянской азбуки;

4 .Придумать, разработать свой шрифт и написать две заглавные буквы из него .

5.Воспитывать интерес к искусству через самостоятельную творческую работу.

Оборудование

Компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Материалы: бумага белая, чёрная, цветная, клей, ножницы, резак, вырезки из журналов.

Ход урока

1.Оргмомент.

2.Актуализация знаний .

3.Мотивация .Целеполагание .

Современное оформительское искусство невозможно представить себе без применения шрифта. Одно из величайших и важных достижений человечества это общение при помощи письменных знаков: шрифта.

Шрифт – ( «шрифт» в переводе с немецкого означает начертание букв, письмо.) графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка .

Письменность является общей культурой каждого народа и частью мировой культуры. История ее возникновения уходит в глубокую древность.

Всего четыре вида письма удалось разгадать: пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенное.

1.К наиболее раннему периоду относится пиктографическое письмо в виде наскальных рисунков у первобытных людей.

2.Значительно позже, в эпоху образования государств и развития торговли, в Китае и в Египте на смену пиктографическому письму пришло идеографическое, то есть письмо при помощи идеограмм.

3.Позднее появилось слоговое письмо, в котором знаками обозначались слоги.

4.Буквенно-звуковое письмо появилось во втором тысячелетии до н. Э. В нем знаки означали отдельные звуки. В буквенно-звуковом письме с помощью графических знаков можно было передавать человеческую речь.

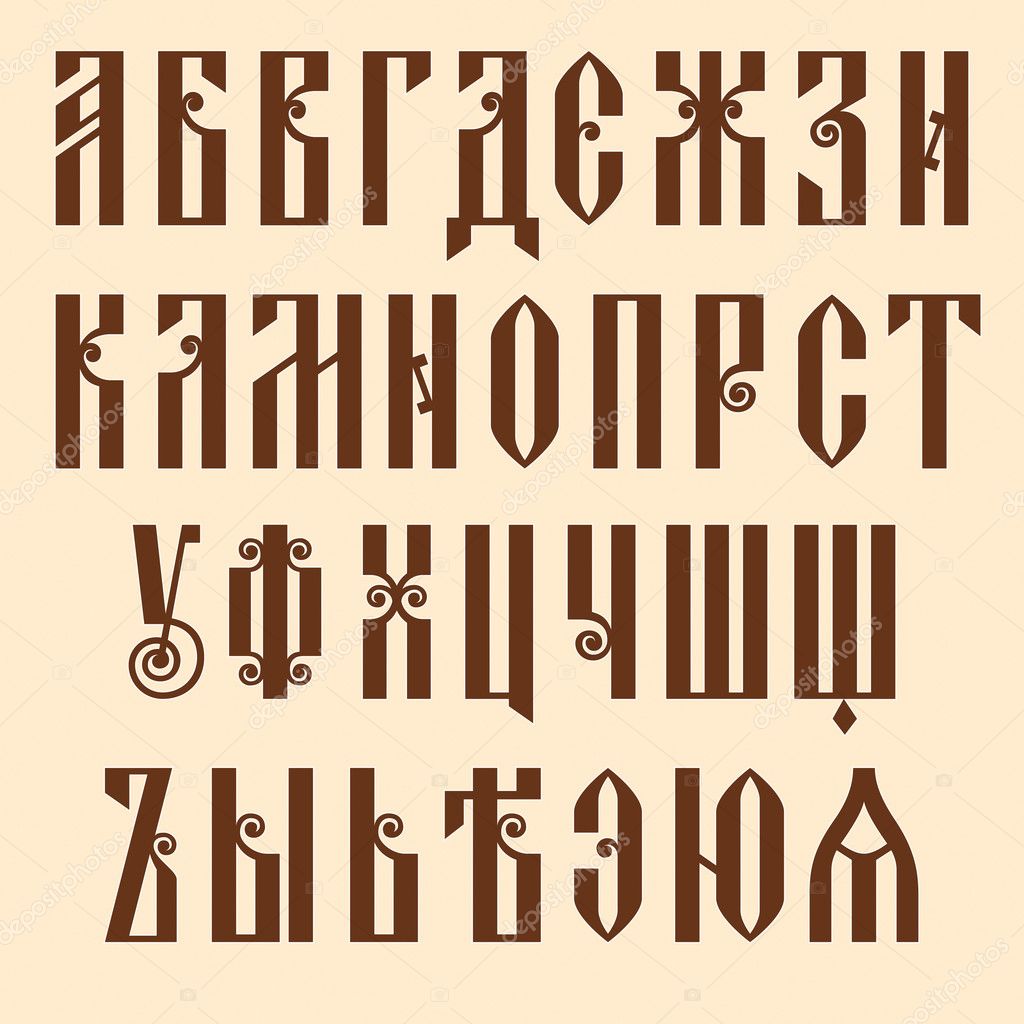

Славянские шрифты

В XVIII веке, наряду с европейскими начинают развиваться и русские шрифты, которые до этого развивались самостоятельно, имели основу греческую и назывались кириллица и глаголица.

Древнерусское письмо-кириллица.

Древнерусскими называются все рукописные и первопечатные шрифты со времени возникновения и вплоть до конца17-начала 18 века. Создателями славянской азбуки были братья Кирилл и Мефодий уроженцы города Солоники.

Еще в IX веке два греческих монаха – Кирилл и Мефодий – совершили настоящий переворот в умах христиан. Раньше считалось, что в литературе могут существовать только три языка: латинский, греческий и еврейский. А Кирилл и Мефодий не только создали славянскую азбуку, но и перевели на язык славян книги Священного Писания, чтобы простые люди могли услышать слово Божие на своем родном языке. Мы до сих пор пользуемся кириллицей – буквами, что изобрели Кирилл и Мефодий. Недаром братья – монахи причислены к лику святых, им поставлены памятники, а в Болгарии есть даже орден их имени.

Славянский язык был их родной язык, воспитание и образование они получили греческое. Заслуга братьев состоит в том, что они впервые создали азбуку с четкой и ясной графикой букв, положив в основу греческое письмо и дополнив ее знаками, обозначавшими специфические звуки славянского языка (шипящие, свистящие и йотированные). Они расставили буквы в определенной последовательности, придав им и цифровое значение, которым в течение многих веков обозначались простые и многозначные цифры.

Новая азбука, передававшая все особенности живой речи, очень скоро получила широчайшее распространение не только в церковнославянских книгах, но и в светском, деловом и обычном письме. Величайшее открытие 20 века – новгородские берестяные грамоты свидетельствуют как раз о том , что письмо кириллицей было привычным элементом русского средневекового быта и им владели различные слои населения: от княжеско-боярского и церковного кругов до простых ремесленников.

Глаголица — одна из первых славянских азбук. Целый ряд фактов указывает на то, что глаголица была создана до кириллицы. Знаки часто состоят из деталей, расположенных как бы друг на друге. Простые и округлые формы практически отсутствуют.

Самые древние шрифты — устав и полуустав — выполнялись со всей строгостью и чёткостью, следуя правилу — уставу — от чего и пошли их названия. Большинство букв угловаты и имеют довольно тяжеловесный характер.

В 15 столетии, во времена правления великого русского князя Ивана 3 в России появляется новый стиль письма- скоропись.

Скоропись, отличалась быстрым, свободным стилем, с росчерками, петлями, выходящими далеко за границы рядов. Скоропись становится искусством каллиграфии XVII веке. Ей писались грамоты и официальные документы.

В дальнейшем прямые и кривые линии приходят в равновесие ,и буквы становятся более симметричными и округлыми.

Буква сама по себе может быть изобразительным элементом или цветовым акцентом, Организующим всю композицию.

Буква — своеобразная картинка. Ее графический стиль зависит от характера и содержания текста. Часто буква играет роль эмблемы, графического обозначения фабрики или товара, фирмы или организации.

Буква сама состоит из структурных элементов штрихов.

Основными — называются штрихи определяющие основы букв (прямые, кривые, вертикальные, наклонные, тонкие и толстые).

Соединительными штрихами – называются элементы, соединяющие основные штрихи и образующие с ними конструктивную форму буквы.

Засечками – называют дополнительные элементы.

Творческое задание

Посмотрите на все виды русского шрифта. Какой из них вам более симпатичен?

Сегодня предлагается создать свой неповторимый шрифт, из этого шрифта надо взять две заглавные буквы с которых начинается ваше имя и фамилия, и создать композицию.

Подведение итогов урока

(Учащиеся демонстрируют свои работы.)

-Что такое шрифт?

-Как вы думаете, какую роль играет буква в искусстве?

«Буквы живут своей жизнью» – Москва 24, 11.03.2016

Фото предоставил Андрей Санников

Откуда у москвичей появился интерес к славянской письменности? Где сегодня можно применять скоропись и вязь? Почему рукописные шрифты начинают цениться в графическом дизайне больше компьютерных? Каллиграф, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Андрей Санников в интервью m24.ru рассказал об этом и многом другом.

– Андрей, как вы начали заниматься славянской каллиграфией? Откуда у вас возник такой интерес?

– По профессии я филолог. В процессе работы с древнерусскими текстами я начал обращать все большее внимание на письмо. Так, через интерес к слову я пришел к буквам. Я стал двигаться в этом направлении, учиться каллиграфии как технике письма. В буквах для меня воплощается живое движение – связь рук, характера, души и текста на бумаге. Больше всего меня интересует именно древнерусское письмо – полуустав, скоропись.

Вязь. Фото предоставил Андрей Санников

Я помню, буквы меня интересовали всегда. Когда я был совсем маленьким, родители выписывали литературные журналы – «Новый мир» и другие. Мне нравилось рассматривать титульные листы, изучать типографские композиции.

– Расскажите немного про историю славянских шрифтов. Когда они появились и как развивались?