Логическая S-образная кривая развития (Р.Фостер)

Речь пойдет об организационных переменах, которые укладываются в S-образную кривую. Для нас важно будет понять суть аналитического инструмента “логичесская S-образная”, а разберем мы ее на примере появления и развития инноваций в компаниях.

В 1986 году в США, а уже в 1987 году в СССР вышла книга руководителя консалтинговой компании “Маккинси” Ричарда Фостера “Обновление производства: атакующие выигрывают”. Она стала своеобразным продолжением работы его коллег Т.Питтерса и Р.Уотермана “В поисках эффективного управления” и посвящена стратегии нововведений в конкурентной борьбе.

Сегодня, рассуждая об экономическом развитии страны ряд известных и популярных специалистов (С.Глазьев, М.Хазин и др.) в качестве основного фактора развития рассматривают технологические уклады. А в исследовании Р.Фостера еще в восьмидесятые годы предлагается учитывать роль технологических нововведений в качестве основной причины волнений и забот руководителей компаний, он вводит понятие технологических разрывов. Для анализа им предлагается использовать логическую S-образную кривую. Последняя сама по себе не нова (первые упоминания в биологии встречаются еще в средние 19-го века, а в семидесятые годы для прогнозирования развития технических систем применяет ее в ТРИЗ Г.Альтшуллер). Для нас, в данном случае, важно понять о чем говорит этот инструмент и как его можно применять для управления организациями, поэтому я и выбрал в качестве примера взгляд Р.Фостера.

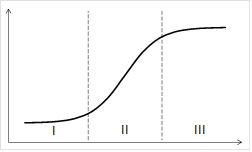

По мнению Р.Фостера появление нововведений имеет повторяющуюся закономерность, которая возникает в результате усилий гениев и рыночной конкуренции. И логическая S-кривая описывает это явление.

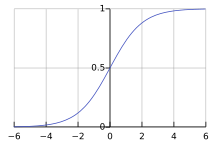

“S -образная кривая отражает зависимость между затратами, связанными с улучшением продукта или процесса и результатами, полученными от вложенных средств. Кривая названа S-образной потому, что при нанесении результатов на график обычно получают изогнутую линию, напоминающую букву S, но вытянутую вправо наверху и влево — в нижней части. Вначале, когда средства вкладывают в разработки нового продукта, успехи весьма скромны. Затем, когда в дело идут ключевые для достижения успеха знания, результаты улучшаются скачкообразно. Наконец, по мере инвестирования в продукт или процесс дополнительных средств технический прогресс становится все более трудным и дорогостоящим. Корабли не плывут намного быстрее, кассовые аппараты не работают намного лучше, а одежда не становится намного чище. И все это из-за предела вверху S-образной кривой.

Ключевые понятия S-образной кривой

Предел является тем уровнем, достигая который мы упираемся в невозможность дальнейшего эволюционного развития. Предел является неотъемлемой частью, как деловой так и личной жизни. Когда компания достигает технологического предела, то возникает необходимости в новой парадигме (такой подход, который позволяет одержать победу в конкурентной борьбе). Этапы между двумя успешными парадигмами называются технологическими разрывами. Те, кто первые формирую новую парадигму получают преимущество атакующего.

“Понимание S-образных кривых, а также того, как они развертываются и что обусловливает пределы их развертывания — вот ключ к диагнозу, насколько серьезно больна компания и каковы возможности выбраться из болезни. Такие кривые не обязательно должны быть ретроспективными. Их можно набросать сегодня. Точность не столь важна, как точка зрения. Чтобы вынести правильное суждение, достаточно знать примерную форму динамики данной технологии.” (Р.Фостер)

Р.Фостер обращает особое внимание на то, что недостаточно иметь знания об описанных закономерностях и правильно определить этап, на котором находится компания. Требуется большая смелость со стороны руководителей, чтобы начать проводить изменения.

“даже когда высшие руководители компаний осознают, что необходимо для того, чтобы остаться на ведущих позициях, лишь горсточка из них обладает желанием и способностью действовать в соответствии с осознанной необходимостью. Лишь немногим из них присуща воля к переменам, и именно они провели свои компании через технологические разрывы. Более того, они вызвали к жизни эти разрывы.” (Р.Фостер)

Не стоит полагаться на то, что трудности будут разрешаться только эволюционным путем. Разрывы неизбежны и их нужно признать.

S-образная и другие кривые развития организаций

С помощью рассматриваемой s-кривой Е.Роджерс еще в 1971 году описал распространение инноваций. Он показал, что на определенном этапе происходит резкий скачок популярности и распространения нововведений. В рассмотренной выше модели Р.Фостера показано, как происходит смена одних новаций другими.

Классический жизненный цикл организации представляет собой выпуклую кривую от рождения до смерти. В нем речь идет скорее о навыках управления и особенностях отношений в компании.

Но даже способность управлять можно представить в виде S-кривой, что покажет нам пределы возможностей управления. И тогда начнется этап старения. Если же попытаться преодолеть естественный ход жизненного цикла, то согласно рассматриваемой в этой статье кривой, эволюционным путем это не представляется возможным сделать – возникает неизбежный разрыв.

Трудности перехода с одной s-кривой на другую наглядно изображает и предлагает способы решения их У.Бриджес в парадигме перехода.

В предлагаемом им жизненном цикле организации речь идет о том, что в конечном итоге всегда возникает необходимость обновления организации. И согласно Р.Фостеру эта необходимость возникает в результате достижения технологического предела.

Р.Фостер обратил внимание на сложность проведения изменений и ту смелость, которая необходима руководителям. Объяснить это можно с помощью впуклой:) кривой обучения, неизбежной для процессов организациооных изменений.

Провал в производительности, который изображен на рисунке, возникает в результате формирования новых навыков и подвержен множеством исследований. Такая перспектива многих пугает, поэтому на этапах разрывов согласно S-кривой возникает необходимость в лидерах, которую наглядно показывает в организационных экоциклах Герста.

S-образная кривая — этапы

Логистическое уравнение, также известное как уравнение Ферхюльста (1804-1849, бельгийский математик, известен работами в области моделирования численности населения.), изначально появилось при изучении изменений численности населения.

***

S-образная кривая развития систем — этапы(короткое описание).

Примечание. Для уточнения анализа и выводов по S-образной кривой, можно использовать «карты позиционирования» товаров и услуг. Анализирую данные получение из «карты позиционирования» мы можем установить % дефрагментации товарной ниши(ДТН). Формула достаточно проста — общее количество товарных марок (ОКТМ) делим на количество торговых марок, которые спозиционированы(ПТМ) ОКТМ/ПТМ=% ДТН. Все что нам нужно это внимательно определить позиционированные марки. Подчеркиваю слово «внимательно», т.к. в некоторых товарных категориях(нишах) нет позиционирования, хотя конкуренция достаточно жесткая. Однозначно оценивать причину это явления сложно, но одна из причин, это данная ниша еще формируется. В разных регионах и у разных клиентов(ца) карты позиционирование могут иметь незначительные отличия.

«карты позиционирования» могут в определенном смысле показать зрелость и уровень конкурентности рынка. Такая информация послужит хорошим дополнением при прогнозировании развития рынка. Совмещение двух методов создает НОВЫЙ инструмент для маркетинговых исследований, назовем этот инструмент «Картой прогнозирования развития рынка».

|  |

Как на практике определить насколько рынок насыщен и конкурентен? Для этого нужно задать соответствующие вопросы, вопросы на которые отвечает товар имеющий свою позицию. Вопросы соответствующие основным стратегиям позиционирования.

какой «самый дешевый»

какой «мужской/женский»

какой «самый престижный»

какой «самый качественный»

какой «самый быстрый»

какой «самый …»

Если отвечая на эти вопросы, какая-либо марка явно выделяется среди других, то значит товарная ниша дефрамегнитирована.

Закон S – образного (логистического) развития систем.

Рассмотрим(коротко) этапы возникновения бизнес ниш. Это нужно для того, чтобы примерно прикинуть будущие затраты в создание своего бизнеса, с чем нам придется сталкиваться в будущем и в текущий момент времени. Как и куда будет развиваться бизнес-ниша.

1 — этап становление

2 — бурный рост

3 — стагнация или слабое развитие

4 — упадок

***

1 этап(экспериментальный) в становление бизнес ниши характерен:

— тем, что для входа в бизнес нам не потребуется сколько-нибудь значительных финансовых вложение

— пока клиентов в нише мало, соответственно и конкуренция слабая

— нет стандартов, т.е. у клиентов нет сложившихся стереотипов, которые есть в сложившихся бизнес-нишах. Для примера возьмите стереотипы-мнения об автомобилях или обслуживания в ресторанах

— нет авторитетов, т.е. новичку не к кому особо обратится за советом. Каждый участник, на этом этапе новичок

— нет специализированных ниш. Пример начальная стадия кинематографии — режиссер, сценарист, декоратор, гример и т.д. все это одно лицо

примечание. Критерием эффективности на 1 этапе является умение придумать/творить. Данный этап можно назвать этапа креатива и предпринимательства

2 этап:

— резкий рост потребителей, рост спроса на товар/услугу

— стандарты начинают формироваться, но еще не сформированы

— создаются микро-ниши, специализация отрасли

— удешевление товара, т.е. относительная доступность для массового потребителя

— растущий рынок

Примечание. На 2 этапе происходит становление основных стандартов, т.е. потребители могут изделия/услуги сравнивать.

Критерием эффективности на 2 этапе, отличии от 1 этапа, является умение удешевлять/ускорять/улучшать. Данный этап можно назвать «этапом трудоголиков».

3 этап:

— все стандартизовано

— все специализировано(кинематография)

— нет новых идей-ниш, которые могут привлечь внимание потребителя. Создаются «искусственные УТП»

Примечание. Критерием эффективности на 3 этапе, отличии от 2 этапа, является умение экономить, умение находить удачные маркетинговые решения. Данный этап можно назвать «этапом управленцев, маркетологов и бухгалтеров», т.к. рынок больше не растет и нарастает конкурентная борьба, на данном этапе «трудоголизм» уже не является основным повышающим эффективность компании

4 этап:

— потеря интереса потребителя(полностью удовлетворены или появились замены). Замена бумажных газет сайтами и соцсетями

— узкая специализация «штучное/ручное производство», как элемент антиквара

***

Простой практический пример полезности умения пользоваться методикой S-образной кривой — продажа одежды и обуви. Усвоение данной методики облегчить понимание возникновение моды, взлеты и падения спроса на модные товары. Возникновение моды это больше PR технологии, но знания S-образной кривой полезны в определении «где, на какой стадии» находится спрос, оно будет расти или угасать. В данном виде бизнеса это крайне важный показатель.

***

Жи́зненный цикл организа́ции — совокупность стадий развития, которые проходит фирма за период своего существования.

Жизненный цикл товара — период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начиная с момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка[1][2]. Одно из фундаментальных понятий концепции современного маркетинга[3][4].

Согласно маркетинговой концепции любой товар проходит жизненный цикл, то есть существует определённый период времени, когда он присутствует на рынке.

Выведение товара на рынок. Первое появление товара на рынке. Характерным является небольшой рост объёмов продаж и соответственно прибыль минимальна или её вообще нет.

Рост. Период быстрого роста объёма продаж, если товар принят рынком и спрос на него растёт. Прибыль также возрастает по мере увеличения объёма продаж.

Зрелость. Объемы продаж значительны, но дальнейшего роста продаж не наблюдается. Прибыль на данном этапе стабилизировалась, так как дополнительных затрат для вывода товара на рынок не требуется.

Упадок, уход с рынка. Для данной фазы жизненного цикла товара характерно значительное снижение объёмов продаж вплоть до полного падения спроса на данный товар. Прибыль резко снижается до нуля.

***

Парадокс Дитриха Браеса — парадокс, приписываемый немецкому математику Дитриху Браесу[en] (статья 1968 года[1]), гласящий, что добавление дополнительных мощностей в сеть при условии, что двигающиеся по сети сущности сами выбирают свой маршрут, может снизить общую производительность. Происходит это по той причине, что равновесие Нэша для таких систем не обязательно оптимально. Парадокс можно изложить на примере дорожной сети.

В качестве примеров проявления парадокса Браеса в реальной жизни приводят улучшение ситуации на дорогах в Штутгарте после закрытия для движения секции одной из новых дорог[2]. В 1990 году закрытие 42-й улицы в Нью-Йорке сократило количество дорожных заторов в этом районе[3].

***

***

Исторически сложилось так, что первоначально этот закон был открыт в биологии (1845 г. Ворхолст), затем переоткрыт в технике и экономике, а в конце 80-ых ХХ века применен к развитию коллективов (организаций).

Для старта каждой системы существуют два необходимых условия:

1. Своя характерная «критическая масса» для старта ее развития

2. Обязательно требуется благоприятное сочетание внешних условий.

Все вышесказанное относится к «подготовительному этапу» развития систем, этапу подготовки ее старта. И только после того, как все необходимые внутренние и внешние стартовые условия выполнены, начинается собственно развитие системы, рост ее количественных показателей.

Новая система всегда рождается слабенькой, неприспособленной к изменениям внешней среды, очень хрупкой и ранимой. Именно поэтому нам приходится создавать и поддерживать искусственные «тепличные условия» для нарождающихся новых систем.

metodolog.ru

***

хороший пример использования изложен у Курта Воннегута «Как писать хорошие истории»

***

Интересные примеры с использованием логистической(S-образной) кривой:

рынок мобильных телефонов

рынок пластиковых окон

рынок интернет-провайдеров(продажа трафика)

Если на 3 этапе на рынок не выходит новая «подниша», то рынок схлопывется и компании сворачивают свою деятельность.

***

По мнению Р.Фостера(книга “Обновление производства: атакующие выигрывают”) появление нововведений имеет повторяющуюся закономерность, которая возникает в результате усилий гениев и рыночной конкуренции. И логическая S-кривая описывает это явление.

“S -образная кривая отражает зависимость между затратами, связанными с логическая S-образная кривая улучшением продукта или процесса и результатами, полученными от вложенных средств. Вначале, когда средства вкладывают в разработки нового продукта, успехи весьма скромны. Затем, когда в дело идут ключевые для достижения успеха знания, результаты улучшаются скачкообразно. Наконец, по мере инвестирования в продукт или процесс дополнительных средств технический прогресс становится все более трудным и дорогостоящим. Корабли не плывут намного быстрее, кассовые аппараты не работают намного лучше, а одежда не становится намного чище. И все это из-за предела вверху S-образной кривой. ”

***

Логистическое уравнение — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Логистическое уравнение, также известное как уравнение Ферхюльста (по имени впервые сформулировавшего его бельгийского математика), изначально появилось при изучении изменений численности населения.

Исходные предположения для вывода уравнения при рассмотрении популяционной динамики выглядят следующим образом:

- скорость размножения популяции пропорциональна её текущей численности, при прочих равных условиях

- скорость размножения популяции пропорциональна количеству доступных ресурсов, при прочих равных условиях. Таким образом, второй член уравнения отражает конкуренцию за ресурсы, которая ограничивает рост популяции.

Обозначая через P{\displaystyle P} численность популяции (в экологии часто используется обозначение N{\displaystyle N}), а время — t{\displaystyle t}, модель можно свести к дифференциальному уравнению:

- dPdt=rP(1−PK){\displaystyle {\frac {dP}{dt}}=rP\left(1-{\frac {P}{K}}\right)},

где параметр r{\displaystyle r} характеризует скорость роста (размножения), а K{\displaystyle K} — поддерживающую ёмкость среды (то есть, максимально возможную численность популяции). Исходя из названия коэффициентов, в экологии часто различают[уточнить] две стратегии поведения видов:

- r{\displaystyle r}-стратегия предполагает бурное размножение и короткую продолжительность жизни особей

- а K{\displaystyle K}-стратегия — низкий темп размножения и долгую жизнь.

Логистическая кривая для K=1, P0=0,5 и r=1.

Логистическая кривая для K=1, P0=0,5 и r=1.Точным решением уравнения (где P0{\displaystyle P_{0}} — начальная численность популяции) является логистическая функция, S-образная кривая, (логистическая кривая):

- P(t)=KP0ertK+P0(ert−1){\displaystyle P(t)={\frac {KP_{0}e^{rt}}{K+P_{0}\left(e^{rt}-1\right)}}}

где

- limt→∞P(t)=K.{\displaystyle \lim _{t\to \infty }P(t)=K.}

Ясно, что в ситуации «достаточного объёма ресурсов», то есть пока P(t) много меньше K, логистическая функция поначалу растёт приблизительно экспоненциально:

- P(t)P0ert=KK+P0(ert−1)=11+P0K(ert−1){\displaystyle {\frac {P(t)}{P_{0}e^{rt}}}={\frac {K}{K+P_{0}\left(e^{rt}-1\right)}}={\frac {1}{1+{\frac {P_{0}}{K}}\left(e^{rt}-1\right)}}}

Аналогично, при «исчерпании ресурсов» (t → ∞) разность K−P(t){\displaystyle K-P(t)} экспоненциально убывает с таким же показателем.

Почему Ферхюльст назвал уравнение логистическим, остается неизвестным. В 1924 году Раймонд Перл применил уравнение для описания автокаталитических реакций.

Дискретным аналогом логистического уравнения является логистическое отображение.

- Verhulst, P. F., (1838). Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement. Correspondance mathématique et physique 10:113-121.

- Verhulst, P. F., Recherches Mathématiques sur La Loi D’Accroissement de la Population, Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 18, Art. 1, 1-45, 1845 (Mathematical Researches into the Law of Population Growth Increase)

Закон s-образного развития или кривая жизни системы

Все системы возникают, расцветают и увядают, уступая эстафету новым. Парусник, пароход, отдельный организм и целый вид, империи и общественно-политические формации – все проходят одни и те же стадии развития. Условно – детство, рассвет и старость. Отложим на графике по оси X время жизни системы, а по оси Y один из основных параметров системы. Для самолета это может быть скорость или грузоподъемность, для общественной формации – уровень развития, выраженный производительностью труда, либо другим экономическим показателем, для организма – рост или сила. Мы получим кривую с выраженными тремя участками. На первом участке мы увидим медленный рост, затем перегиб кривой и переход к более быстрому развитию на втором участке, затем второй перегиб и резкое замедление темпов развития вплоть до нулевых, и даже, отрицательных на третьем (рис. 2). Получившийся график называют S-образной кривой, логистической кривой, сатурационной кривой, кривой с именем того или иного исследователя, открывшего ее в своей области знаний.

Впервые формулу S-образной кривой вывел бельгийский математик Пьер Ферхюльст для описания численности населения, и назвал кривую логистической. Большой вклад в развитие подхода внес Раймонд Пирл, применивший его для описания изменений численности популяций организмов и численности населения. Биологи часто называют S-образную кривую кривой Пирла. Генрих Альтшуллер связал кривую с количеством и качеством изобретений, появляющихся в процессе жизни технической системы. Ричард Фостер с помощью S-образной кривой описал производственно-экономические процессы в компаниях. А Борис Злотин – процессы и отношения в коллективе в зависимости от этапа его развития.

Многие исследователи уделяли внимание развитию математического подхода для описания S-образной кривой. Но, как правило, это не имеет большого смысла. В развитии систем кривая аппроксимирует дискретные события – появление систем с новыми характеристиками и носит приблизительный характер. Интерес с точки зрения развития систем представляют качественные изменения поведения системы и окружающей среды на разных этапах развития, описанные в основном в работах Генриха Альтшуллера и Бориса Злотина.

Рис. 2

Новая система всегда рождается несовершенной, с массой недостатков. Шумный, коптящий, тихоходный пароход не шел ни в какое сравнение с быстроходной трехмачтовой яхтой. Гелиоцентрическая система Коперника с круговыми траекториями движения планет уступала по точности геоцентрической системе Птолемея со сложной системой поправок.

Факторы развития новой системы, как правило, субъективные. Экономическая эффективность первых самолетов отрицательная, одни затраты, аварии, гибель энтузиастов. Современный электромобиль экономически невыгоден, покупают его пока лишь энтузиасты из любви к экологии и техническому прогрессу. Но совсем недавно разрабатывали его еще меньшее количество энтузиастов.

Факторы торможения на первом этапе – недостаток ресурсов, сопротивление надсистемы и окружающей среды. Новая система нарушает гомеостазис среды, она всегда кому-то мешает, и среда борется с ней. Знатные специалисты по воздухоплаванию «научно» доказывают невозможность создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Знатные специалисты по поршневым авиадвигателям борются с реактивными двигателями. Производители автомобиля десятилетиями тормозили развитие электромобиля. А каково приходится ученым с новыми теориями! Времена костров для Бруно и лагерей для Альтшуллера и Вавилова прошли, но менее варварские методы борьбы – от замалчивания до дискредитации – обязательный набор для всего нового.

Предъявление требований к новой системе, как к зрелой, тоже метод «нечестной» борьбы. Исключение составляет отношение к потомству у высокоразвитых животных и птиц. Младенцу не предъявляют такие же требования, как взрослой особи, а искусственно оберегают его до взросления. Еще одно исключение – отношение к инновациям в высокоразвитых экономиках. Это наблюдается лишь в последние десятилетия.

Еще одним вызовом для новой системы является необходимость встраивания в старую надсистему, не приспособленную для нее. Новым технологиям в строительной индустрии мешают строительные нормы и правила (СНиПы), призванные регулировать качество. Паровой двигатель ставится на парусник сначала для преодоления полосы штиля. И лишь затем, постепенно развиваясь в такой гибридной конструкции, вытесняет паруса и меняет под себя конструкцию корабля. Электродвигатель тоже вынужден начать свой жизненный путь в конструкции автомобиля, приспособленной для двигателя внутреннего сгорания. Предстоит вытеснение ДВС, замена механической трансмиссии на электрическую и свертывание двигателя с движителем. Лишь тогда оформится конструкция собственно электромобиля.

Постепенно на первом этапе снижается давление внешней среды. В основном за счет снижения факторов расплаты. Система становится совершенней, преодолевает болезни роста. Первый оператор сотовой связи набирает критическую массу абонентов и перестает зависеть от подключения к сетям оператора фиксированной связи. Одновременно резко падает стоимость связи.

Нередко происходит резкое снижение давления окружающей среды вследствие происходящих в ней изменений. Динозавры, плохо приспособленные к климатической нестабильности, освободили нишу для млекопитающих. Разнообразие видов млекопитающих стало расти взрывообразно. Первая мировая война резко снизила требования к аварийности самолета. Риск гибели в аварии на несовершенном летательном аппарате стал сопоставим с риском гибели в бою. В результате авиация стала применяться и развиваться. С 1904 года по 1914 скорость самолета не претерпела изменений. С 1914 по 1918 год – увеличилась вдвое.

Начинается второй этап развития системы с быстрым ростом параметров. Система отвоевывает свою нишу, она теперь нужна надсистеме и окружающей среде. Претензии внешней среды теперь направлены на стимулирование развития системы.

Претензии разрушающие. Зенитная артиллерия для самолета, хищник для зайца. Но как ветер, губительный для слабого костерка, сильное пламя лишь разжигает, так и разрушающие претензии, губительные для первоэтапной системы, на втором этапе лишь стимулируют развитие окрепшей системы. Заяц, эволюционируя, становится быстрее и хитрее, самолет – быстрее, прочнее, маневреннее.

Претензии вытесняющие. Межвидовая конкуренция, конкуренция железнодорожных перевозок с авиационными. И эти претензии тоже ведут к развитию.

Претензии стимулирующие – со стороны надсистемы, либо зависимых систем. Цветок, выделяя нектар, стимулирует рост популяции пчел. Развитие авиации стимулирует развитие материаловедения.

Факторами торможения на втором этапе становятся ограничения привлекаемых ресурсов. Специалистов – для развития теории, денег – для развития бизнеса, новых материалов и технических решений – для развития самолета.

Эти факторы преодолеваются вовлечением все новых и новых ресурсов из окружающей среды. Система развивается, размножается. Появляется множество модификаций для разных условий и целей. Истребитель, штурмовик, бомбардировщик, грузовой самолет, пассажирский, для дальних перелетов, для средних… Млекопитающие – травоядные, хищники, для равнины, лесополосы, для водной среды… Происходит экспансия новой системы, она вытесняет устаревшие. Млекопитающие, вылезшие из расщелин и нор, заняли место динозавров и загнали в расщелины и норы их родственников – ящериц. Автомобили вытеснили гужевой транспорт…

Но к концу этапа появляются новые, тормозящие развитие, факторы. Исчерпываются резервы развития концепции системы. Сопротивление воздуха для самолета, увеличивающееся пропорционально возрастанию скорости, на скоростях, приближающихся к звуковой, начинает возрастать пропорционально 3-5 степени скорости самолета. Передача информации потомству на генетическом уровне упирается в пределы сложности генома, возрастающую вероятность наследственного брака. Каждый семисотый младенец рождается с болезнью Дауна, и это не единственный генетический сбой. На генетическом уровне уже невозможно передать ни сложные правила поведения особи в стае, ни курс физики, хотя бы в объеме средней школы.

Наступает третий этап – старость системы. Развитие системы нужно надсистеме. В развитие вкладываются все возрастающие ресурсы, но результат все меньше, вплоть до отрицательного. Возрастание автомобилизации горожан начинает сокращать скорость передвижения по мегаполису. Типичное явление на третьем этапе – гигантизм. Динозавры – символ этого явления среди биологических систем. Дирижабли, перед тем, как уступить место самолетам и паровозы, прежде чем передать эстафету тепловозам и электровозам достигали чудовищных размеров.

Система продолжает стремиться к развитию, но попытки ее развития ведут не к прогрессу, а к регрессу. Старая система утилизирует ресурсы, необходимые для развития новой, и просто борется с новой системой, вплоть до уничтожения. Происходит инверсия целей. Двигатель прогресса на первом этапе своего развития, на третьем становится угнетателем любых ростков нового.

Система часто вступает в конфликт с окружающей средой. Автомобиль в мегаполисе не только начинает мешать движению, но и является основным сдерживающим фактором в увеличении продолжительности жизни горожан. Изгнание двигателя внутреннего сгорания из мегаполиса даст толчок в развитии качества городской среды, сравнимый с внедрением в средние века в европейских городах канализации. Это дало возможность в свое время возрастанию концентрации населения и победе над эпидемиями чумы и холеры.

Третьеэтапная система должна уступить основную нишу новой. Но при этом она не обязательно вымирает. Часто она стабилизируется, найдя специализированную нишу. Воздушные шары работают метеорологическими зондами, рептилии – ящерицами, королева грозной империи – этнографической экзотикой, привлекающей туристов.

Перерождение системы и инверсию целей лучше всего проиллюстрировал Борис Злотин на человеческих системах – коллективах.

Новый коллектив формируется вокруг нового дела. В центре коллектива новатор – изобретатель, режиссер новой труппы, создатель новой теории. Создается коллектив энтузиастов, верящих в успех дела, готовых работать на его развитие без материального вознаграждения. Главная направленность формирующейся культуры – максимально способствовать развитию дела.

В новом деле масса новых идей, их хватает на всех. Ценятся не идеи, а работа по их реализации. Молодой коллектив противостоит борющейся с ним агрессивной среде. Поэтому ценятся личностные качества – честность, взаимовыручка, самоотверженность. Цель коммуникаций (выступлений, публикаций) – привлечь как можно больше сторонников. Поэтому язык простой, доступный. Академик Игорь Петрянов-Соколов, главный редактор журнала «Химия и жизнь», выдающийся популяризатор науки, говорил, что если учёный не может объяснить десятикласснику – чем он занимается, значит, он сам этого не понимает.

Обмен информацией свободный, порядок поддерживается на самодисциплине, Управление осуществляется постановкой большой цели, с объяснением ее значимости и со значительной долей агитации. Коллектив открыт для любого желающего, интересной работы хватает на всех. Люди с гнилыми нравственными качествами, «умеющие жить» сами обходят за версту этих чудаков, готовых работать «за так». Нет окостеневшей иерархии авторитетов, ценятся не звания и степени, а умение работать и результаты.

На втором этапе дело становится выгодным. Возглавляет его, как правило, выходец из первого этапа, хорошо умеющий взаимодействовать с внешней средой, с организаторскими задатками. Общество оценило значение дела и готово предоставлять достойное вознаграждение. Внутренняя культура коллектива деловая. На первый план выходит профессионализм, нравственные качества становятся не востребованными и детренируются.

Язык разделяется на профессиональный и популярный. Появляются специальные термины. Их появление полезный процесс. Их можно перевести дилетанту. Что такое «гомозиготный», что такое «гетеродин» – можно объяснить одним или нескольким предложениями. Появление терминов служит упрощению внутрипрофессиональных коммуникаций, но начинает выстраивать барьер для дилетантов.

Порядок устанавливается с элементами принуждения. Управление более формализовано, конкретно, агитации не требуется, требуется понимание поставленной задачи. Количество желающих попасть в коллектив возрастает, идет отбор лучших, по способностям, профессионализму. Появляется дифференциация авторитетов, звания, степени, премии. На этом этапе – заслуженные.

У коллектива, кроме развития дела, появляется новая цель – саморазвитие. Создается аппарат управления, появляются обслуживающие подразделения – информационные, экономические, снабженческие… коллектив разбавляется людьми, далекими от целей дела.

На третьем этапе резервы развития дела исчерпаны, но коллективу развиваться надо. Знатные специалисты устроены на хлебные должности, и расставаться с ними не собираются. Результат невозможен, поэтому профессионализм девальвируется. На первый план опять выдвигаются нравственные качества. Но теперь уже другого знака – личная преданность, умение угодить. Руководителем становится профессиональный бюрократ, пришедший из вспомогательных служб, либо переродившийся руководитель с предыдущего этапа. Такие же деятели получают степени и звания. Ценится не творчество, не результат, а положение. Внутренняя культура построена на двойных стандартах. Недоверие и подозрительность внутри коллектива (все прекрасно знают, чего они стоят) сочетается с круговой порукой при попытках посягательства чужака. Если совершишь любой проступок или преступление против общества, получишь единодушную защиту коллег. Но малейшие посягательства на интересы коллектива жестко наказываются.

Язык становится косным, нелитературным, перегруженным пустыми терминами. Простые слова заменяются сложными латинскими терминами. Элементарным понятиям даются запутанные определения. Цель этого шизофренического языка скрыть отсутствие содержания. Доступ к информации закрывается для членов собственного коллектива, растет закрытость и секретность. Дисциплина дела сменяется дисциплиной поведения. Можно ничего не делать на работе, но при этом не сметь опаздывать. Указания носят рецептурный характер, без объяснения смысла.

Процветает мелкотемье, превознесение ничтожных результатов и банальностей. Но наряду с этим появляются проекты века, требующие гигантского финансирования. И хотя они никогда не окупятся, это никого не беспокоит. Важен не результат, а процесс освоения средств.

Происходит полная инверсия целей. Коллектив, созданный для борьбы с общественным злом, сращивается с ним. Коллектив, созданный для помощи общественному процессу, борется с теми, кто пытается помочь этому процессу помимо коллектива.

Коллектив может перейти на третий этап и не дожидаясь исчерпания развития резервов дела. Если на третьем этапе находится надсистема, она стремится принудительно перевести коллектив на третий этап. При этом надсистема может требовать от коллектива развития, инноваций, нанотехнологий, сама уничтожая условия, необходимые для этого. Подробней с этой интересной темой можно познакомиться в статье Бориса Злотина, Аллы Зусман, Леонида Каплана «Три жизни коллектива». Третьеэтапная система должна уступить место новой. А коллективу уже на втором этапе, чтобы не попасть на третий, следует заниматься новыми первоэтапными темами.

Не ошибитесь в выборе фирмы. S-образная кривая, этапы развития фирмы

Автор:

Станислав Мюллер

Дата публикации:

13 сентября 2016

Просмотров:

3529

Вы пришли устраиваться на работу. Что вы знаете про эту фирму?

Вы уверены, что проработав в этой фирме несколько лет

Вы не пожалеете о своем выборе?

S-образная кривая, этапы развития фирмы

Мы не будем сейчас рассматривать проблемы трудоустройства или учить вас «правильному» поведению при приеме на работу. Цель этой статьи совершенно другая. Как говорится «не все фирмы одинаковые», и прежде чем дать свое согласие на трудоустройство в данную фирму советую вам внимательно присмотреться к деталям и сделать свой прогноз на будущее этой фирмы.

В середине прошлого столетия в Советском Союзе родилась наука, получившая в последствие необычное название – Теория Решений Изобретательских Задач.

Но сначала немного теории, совсем немного, и она будет интересна вам, потому что эта теория, скорее всего, вам еще не известна.

Основоположник ТРИЗ, Генрих Саулович Альтшуллер, был военным летчиком, много изобретал, работал военным патентоведом. Исследуя и классифицируя сотни тысяч изобретений Г.С. Альтшуллер задался целью найти общие законы, методы, приемы мышления и условия, благодаря которым человек совершает открытия, создает изобретение или просто находит красивое, эффективное решение проблемы. Этому поиску Альшуллер посвятил всю свою жизнь, и не напрасно. Сегодня наука ТРИЗ признана во всем мире, получила статус междисциплинарной науки, и ее законы и методы успешно применяются во многих областях человеческой деятельности. Вместе с тем, ТРИЗ как наука сравнительно молодая, еще таит в себе будущие открытия и…

Но наш разговор не о ТРИЗе, а об одном законе, который часто используется, и не только в этой науке. Это закон S-образного развития.

Закон S-образного развития, получивший такое название из-за своей графической интерпретации — кривой, напоминающей латинскую букву S, в отличие от других законов, был открыт не в рамках ТРИЗ, но активно использовался тризовцами при анализе технических и социальных систем.

S-кривую многократно «переоткрывали» экономисты, науковеды, патентоведы, маркетологи. Поэтому в различной литературе можно встретить множество ее наименований: сатурационная, сигмоидальная, логистическая кривая, кривая Фостера, «кобра», кривая жизненного цикла и т.п.

Как видно из графика S-кривая имеет три четко выраженных участка.

- Первый, пологий участок — этап «вживания» родившейся системы в свое окружение;

- Второй, быстро растущий — этап бурного роста и использования имеющихся ресурсов;

- Третий, снова пологий — этап исчерпания ресурсов системы.

Развитие любых систем определяется взаимодействием противоположных факторов: факторов усиливающих рост и факторов тормозящих, ограничивающих его. В разные этапы жизни системы факторы развития и торможения тоже разные.

Исторически сложилось так, что сначала этот закон был открыт в биологии, затем переоткрыт в технике и экономике, а в конце 80-х применен к развитию коллективов (организаций). Именно в такой последовательности построим и наше изложение.

S-кривая и биологические системы

Впервые S-кривые были описаны в биологии в 1845 г. Ворхолстом. Он исследовал рост колоний дрожжевых грибков на питательных средах и получил S-кривую. Оказывается, если поместить в питательную среду менее 20 микроорганизмов грибков — они не выживут. Это и служит ограничением снизу. Для других микроорганизмов цифры получаются другими, например, для роста холерного вибриона в питательной среде нужна доза не менее миллиона микроорганизмов. Кроме этого, представьте себе, что мы чашку с микроорганизмами в питательном бульоне поместили в холодильник. Развития не будет!

То есть для каждой системы существует своя «критическая масса» для старта ее развития и обязательно требуется благоприятное сочетание внешних условий.

Все вышесказанное относится к «подготовительному этапу» развития систем, этапу подготовки ее старта. И только после того, как все необходимые внутренние и внешние стартовые условия выполнены, начинается собственно развитие системы, рост ее количественных показателей.

Новая система всегда рождается слабенькой, неприспособленной к изменениям внешней среды, очень хрупкой и ранимой.

Новая система всегда рождается слабенькой, неприспособленной к изменениям внешней среды, очень хрупкой и ранимой. Именно поэтому нам приходится создавать и поддерживать искусственные «тепличные условия» для нарождающихся систем.

Но вот система подросла и окрепла. Начинается второй этап развития — бурный рост. Заметим, что математически этот этап описывается уравнениями цепной реакции… Резко увеличиваются размеры растения, количество листьев и цветков, появляются боковые побеги и так далее. Появляются зародыши будущих плодов бурно развивающаяся корневая система и листва «перекачивают ресурсы» окружающей среды в плоды. Однако этот этап принципиально ограничен, так же как и размеры чашки с питательным раствором для микроорганизмов…

Наступает третий этап — насыщение, стагнация развития, выход на плато — «загиб S-кривой».В чем же состоят основные ограничения? Прежде всего, это связано с изменениями внешних условий, которые могут быть связаны с деятельностью либо нашей системы, либо с внешними обстоятельствами: конечные размеры чашки Петри (исчерпаны имеющиеся питательные ресурсы), генетический код характеризует параметры развития и, кроме этого, может приближаться осень, жизненный цикл биологической системы завершается. Она, как правило, погибает, оставив будущему плоды и семена…

Если мы будем знать признаки развивающихся систем 1, 2 и 3 этапов, то мы сможем прогнозировать их качественный и количественный рост.

Для биологических систем

0 этап.

Зерно готово к росту. Внешние ресурсы дали толчок для качественных внутренних преобразований. Произошло преобразование зерна в зачатки систем росток (1) и корень (2). Посмотрим, что меняется в системе? Зерно, готовое к росту набухло, т.е. внешние физические размеры примерно в 2-3 раза больше, чем у зерна, которое не будет расти. Появился намек зеленого ростка. Это видно по цвету.

1 этап.

Зерно проросло. Росток (1) и корень (2) начали биосинтез, медленно преобразуя внешние ресурсы для набора критической биологической массы, необходимой для роста. На грядке мы видим первые зеленые ростки, которые с трудом можно отличить друг от друга. Но уже есть корень, есть стебель и два настоящих листка.

2 этап.

Начинается рост растения. Быстрый рост размеров, веса, появление соцветий и цветов — признаки этого этапа развития.

3 этап.

Стабилизация роста количественных признаков: размеров, веса; появление плодов.

Сведем в таблицу некоторые общие признаки для развития растений. Заметим, что другие биологические системы могут иметь свои меняющиеся характерные признаки

|

параметры |

1 этап |

2 этап |

3 этап |

| Листья | мало, мелкие |

быстрый рост, увеличение размеров |

стабилизация размеров и количества |

| Корень | минимальные | быстрый рост |

стабилизация размеров |

| Стебель | минимальные | быстрый рост |

стабилизация размеров |

| Цветы | нет | есть, много | мало |

| Плоды | нет | зародыши | есть, много |

S-кривые для технических систем

Технические системы имеют свои особенности развития.

Анализ развития технических систем (ТС) привел к выявлению интересных особенностей. Оказалось, что развитием техники руководит… мечта. Человек мечтает летать — и изобретает самолет, мечтает слышать звук и видеть изображение за сотни и тысячи километров — и изобретает телефон, радио и телевидение, мечтает о полетах к звездам — и изобретает космический корабль.

Поэтому, еще до момента рождения технической системы можно обнаружить «предвестники» их появления. Легенда об Икаре, воздушные змеи в Китае и русский Иван, прыгнувший с колокольни на крыльях из кожи — предвестники изобретенного братьями Райт самолета.

Для успешного старта, ТС должна быть минимально работоспособной. Дилетанты в аэродинамике — велосипедные механики братья Райт — сделали легкую конструкцию, поставили бензиновый двигатель, обтянули крылья брезентом и… Впервые аппарат тяжелее воздуха оторвался от земли и пролетел несколько десятков метров. Эра авиации началась.

Как же развивать ТС дальше? Представьте себя на месте братьев Райт. Вы глубоко убеждены, что сделали нечто новое, полезное и нужное всему человечеству, но человечество об этом не догадывается, оно ничего не знает о вашей мечте и перспективах развития вашего детища! Оно в лучшем случае равнодушно, а обычно, как и любая «большая система» не любит никаких изменений. Зачем нам самолет? Хорошо жили и без него! Нет общественной потребности. Работает мощный фактор торможения — психологическая инерция, особенно она сильна у специалистов в данной области, у профессионалов. Можно привести десятки примеров, как из-за психологической инерции были загублены «на старте» очень перспективные изобретения, новые товары и услуги.

Так что для продвижения по первому этапу ТС изобретателям приходится не совершенствовать систему, а рекламировать ее, придумывать ходы для привлечения средств на дальнейшие усовершенствования и разработки.

Что такое самолет первого этапа? Это риск, цирк, шоу, зрелище. А летчики — каскадеры. Скептики торжествуют, потому что прогнозы по быстрому развитию и применению новой системы обычно не оправдываются.

Что же заставляет развиваться новую систему (первые самолеты, автомобили)?

Только энтузиазм разработчиков, стремящихся преодолеть психологическую инерцию общества! Борьба за приоритет, за спортивные и другие рекорды. Еще нет никакой экономической подоплеки. На первом этапе технические системы всегда крайне невыгодны, затратны, даже опасны. Вперед ведет мечта: интуиция, понимание важности и объективной востребованности системы. Таким образом, факторы, способствующие развитию на первом этапе — личные, субъективные. А факторы торможения? Они объективны: неприятие нового обществом, отсутствие необходимых для развития родившейся системы средств, гибель энтузиастов, психологическая инерция «знатных специалистов».

Можно сравнить новую ТС с «гадким утенком», появившимся внутри старой, уже сложившейся среды, где заняты почти все «экологические ниши». Существующая среда худо-бедно сбалансирована, довольна собой, довольна своим развитием. Ей неведомы и не нужны новые пути. Необходимо формировать новую общественную потребность. На это уходят годы, десятилетия…

Но вот «детство» ТС заканчивается. Система переходит на второй этап своего развития.

После перегиба — быстро растущая часть S-кривой. Какие здесь факторы роста? Самое главное — проявляется общественная потребность. Общество поняло, что новая система ему нужна, что у нее есть качества, которых нег ни у каких существующих систем.

Факторы торможения, действовавшие на 1-ом этапе, исчезают. Появляются необходимые средства, общественная поддержка, исчезает множество предрассудков. И разработчики и общество тянут систему вверх, подключаются новые ресурсы, активизируется использование уже имеющихся. Идет развертывание системы, она обрастает новыми функциями. Фактор торможения — единственный: нехватка нужных ресурсов, людских и материальных. Нужны люди, а они не обучены новой работе, нужны новые материалы, а их нет… Побеждающая новая система (теория, технология, товар/услуга) сначала очень агрессивна, она стремится к экспансии, стремится заменить собой все старые системы аналогичного назначения. Эта агрессивность объективно полезна как самой системе, так и соседям — она заставляет их развиваться (конкуренция!) Возникает положительная обратная связь между развитием новой и уже существующих систем. Но постепенно новая система приходит в равновесие со своим окружением, становится привычной частью внешней среды.

Новая система достигла наибольших показателей… — и исчерпала свой потенциал развития. Факторы роста еще мощнее, общество кровно заинтересовано в развитии новой системы. Но начинают резко расти объективные факторы торможения, которые обычно проявляются уже к середине 2-го этапа. Как правило, это научно-технические препятствия.

Заметим, что конструкция самолета братьев Райт в принципе не позволяет летать со скоростью выше 120 км/час! Брезентовые крылья не выдерживают растущих нагрузок и рвутся, И это ограничение заложено в конструкции изначально, «генетически», так сказать. И вот оно проявилось, но не сразу, а через несколько лет…

Поэтому крайне важно в самом начале развития системы выявить параметры, которые в дальнейшем будут ограничивать рост ГПС.

Например, следующее поколение авиаторов столкнулось с нелинейным ростом параметров: лобовое сопротивление при увеличении скорости сначала растет линейно, а при подходе к скорости звука — пропорционально 5-ой степени. Что об этом эффекте могли знать братья Райт? Даже и задачи исследований в этой области не ставилось!

Что ждет ТС после загиба S-кривой?

Возможны разные варианты. Система может тихо уйти со сцены, как газовое освещение, паровой автомобиль или виниловая грампластинка. Может «спрятаться в экологическую нишу» спорта, как велосипед, лук, яхты. Может включиться в состав новой надсистемы

S-кривые развития коллективов (фирм)

Мы с вами рассмотрели влияние S-образной кривой на развитие биологических и технических систем, и сделали это достаточно детально с той целью, что бы у вас уже не осталось сомнения в том, что развитие любых систем подчиняется этому закону. Кстати, я хочу поблагодарить вас за то, что вы дочитали эту статью до этого места. Дальше будет еще интересней, потому что я предлагаю вам самим создать свою теорию развития коллективов, и проверить ее на практике. Это в ваших силах.

Для начала давайте рассмотрим несколько характерных признаков, которые присущи компаниям, находящимся на первой стадии своего развития. Представьте себе компанию, которая только-только начала свой бизнес. Сколько человек работает в такой компании? Кто они друг другу? Сколько времени они отдают своему новому бизнесу? Какой у них офис…

Давайте представим:

Полузаброшенная территория старого завода на окраине города, старый, грязный цех разделен свежей кирпичной стеной. Три человека возятся около самодельной технологической линии. Приезжают рано, заканчивают поздно, обедают тут же, иногда остаются на ночь. Весь персонал состоит из пяти человек. Секретаря нет, директор обходится без персонального водителя, единственный компьютер находится дома у бухгалтера, а сама бухгалтер в свободное от отчетов время помогает в уборке производственного помещения.

Это начало. Это то время, когда директор еще помогает грузить машину и лично контролирует качество выполненных работ у заказчика. Золотое время! Самое трудное время, самое тяжелое время для коллектива. Именно в это время закладывается фундамент будущего предприятия, рождается команда, костяк. И в это же время закладываются все будущие ограничения развития данного бизнеса.

Как работать с S-образными кривыми

Размещено на сайте 05.05.2009.

Длительное обсуждение вопросов, связанных с правилами построения S-кривых и вообще необходимостью такого построения, на форуме «Методолога», заставляет дать хотя бы краткое описание того, зачем и как строятся такие кривые в реальных проектах. Естественно, что общая практика может быть значительно шире того опыта, который имеем я и мои коллеги. То есть работа с инструментом может быть значительно богаче и разнообразнее, чем я это опишу сегодня.

В рамках больших проектов очень важным является выбор «правильного» объекта для дальнейшего развития. Обычно работа начинается с выявления ключевых параметров, важных для потребителя продукта, а затем уже ищутся альтернативные варианты объектов, реализующих, обеспечивающих получение требуемых параметров.

Объекты сравнивают через то, как они реализуют набор требуемых потребителю характеристик. Суть этого подхода широко известна, существует масса его реализаций – от уже привычного бенчмаркинга, до сложного и труднореализуемого на практике QFD. Но в рамках подхода, предлагаемого фирмой GEN3 и «Алгоритмом», есть довольно интересное дополнение, в рамках которого и используется модель S-образной кривой.

Суть этого дополнения состоит в том, чтобы определить потенциал развития сравниваемых объектов, вернее, используемых ими общих принципов. И в последующем делать ставку именно на тот объект, который несет в себе больший чем у конкурентов потенциал развития.

Вот о применении S-образных кривых внутри этого подхода мы и поговорим.

Начнем с того, что выяснилось – значительная часть методически обученного населения в принципе не знает, как именно можно и нужно строить кривые в реальных проектах.

Скажем, зарубежные коллеги из одной крупной фирмы, так и сказали во время семинара по повышению их квалификации — мы S-образные кривые не строим, потому что это очень трудоемко.

Выяснилось, что они понимают под постройкой S-образной кривой поиск информации о росте важной характеристики на различных этапах развития объекта. Действительно, для этого надо перелопатить горы информации. Но работа с S-образными кривыми и не требует совершения таких подвигов!

Рассмотрим кривые эффективности источников белого света, взятые из работы «ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИВЫХ РОСТА» А.Т. Кынина и В.А. Леняшина http://www.metodolog.ru/01428/01428.html

«Рис. Зависимость эффективности источников света от времени их создания. Значения приведены для: ламп накаливания (1), люминисцентных ламп (2), галогенных ламп (3), белых светодиодов — LED (4) и органических белых светодиодов — OLED (5). Пунктирная линия – огибающая кривая.

Комплексным параметром в этом случае может служить световая эффективность (лм/Вт). Даже для неэлектрических осветительных устройств можно выразить потребляемую энергию в единицах, которые можно преобразовать в ватты (Вт), а излучаемый ими свет (световой поток) можно измерить в люменах (лм).»

Как видно из рисунка, заданные экспериментальные точки образуют довольно пестрое распределение, в котором можно усмотреть влияние большого числа внешних факторов. Здесь действительно нужно иметь большое количество точек, чтобы усреднением постараться убрать случайности.

Кстати, в этой связи много вопросов вызывает работа «О выражении для логистической кривой» В. Бердоносова, А. Тихонова, Р. Памазанова. http://www.metodolog.ru/01652/01652.html

Авторы строят кривую по шести точкам.

«Для построения S-образной кривой выберем объекты распознавания, наиболее характерные для определённых годов /2/ и оценим значения главного производственного параметра (ГПП) систем технического зрения по максимальной сложности этих объектов (таблица 1). На основании данных таблицы построим график (рисунок 4).

Таблица 1 – Значения ГПП для объектов распознавания по годам /2/Год Объект ГПП

1950 Простейшие геометрические фигуры (круги, квадраты) 3

1960 Печатные буквы 4

1970 Отпечатки пальцев 35

1980 Рельеф поверхности космических объектов 50

1990 Радужная оболочка глаза 266

2000 Рисунок сетчатки глаза 400

Рисунок – Значения ГПП системы по годам

Авторам удалось подобрать кривую, в ближайших окрестностях которой находятся исходно заданные точки.

Но, как мы видим из работы, в ней не проводится анализ принципа действия анализируемых устройств. Так доверять математике не очень рационально, ведь проведя анализ первых четырех точек можно было бы построить совсем иную кривую, имеющую более низкий уровень насыщения. Может быть там уже была одна кривая, закончилась история жизни одного поколения технических систем, которая потом сменилась иной? Этого мы не знаем и из работы не узнаем. А какая «катастрофа» произойдет, если появится седьмая точка, лежащая выше вычисленной кривой?

Итак, авторы считают, что системы автоматического распознавания образов, могут работать с 400 (+ величина зоны насыщения) объектов. (В то же время в работе замечается, что такие результаты показаны для наиболее распространенных систем, при этом само понятие наибольшей распространенности не раскрывается). Мы можем довольно легко проверить – так ли это.

Попробуем выявить уже достигнутые к сегодняшнему дню результаты.

Пример первый. Запущенный недавно космический аппарат «Кеплер», предназначенный для поиска землеподобных планет у других звезд, имеет возможность различать по светимости порядка 100 миллионов точек на своей матрице. Это позволяет «Кеплеру» проводить одновременное сканирование светимости более чем 100 тысяч звезд.

(см http://znaniya-sila.narod.ru/live/explanet_03.htm )

Второй пример – для производства сверхбольших интегральных схем строятся оптические шаблоны, в которых выделяется до 10 миллиардов отдельных компонентов (будем понимать под компонентом отдельный элемент, например транзистор или прямолинейную часть проводника). Конечно, такие шаблоны предназначены для того, чтобы изготавливать объекты, а не распознавать их, однако качество шаблона вполне говорит о возможностях и уже достигнутых уровнях микроминиатюризации, хотя бы при их изготовлении. Решить обратную задачу для человечества – дело техники.

Получается, что разные оценки дают для систем распознавания величины во много порядков раз превышающие те, которые показаны как величины насыщения в рассматриваемой работе. Отсюда можно сделать вывод — нерационально пытаться строить кривую, не определив, какой именно физический параметр меняется. Это может привести к слепому доверию математике, в которой как известно, издавна работает правило: «мусор на входе, мусор на выходе».

***

Люди, строящие S-образные кривые, могут быть условно поделены на два класса – теоретики и практики.

Первыми, естественно, были теоретики. Те самые Мартино, Альтшуллер и другие люди, предположившие, что в развитии объектов техники можно выделить определенные этапы, которые описываются как закономерности.

Сейчас к таким теоретикам можно причислить узкую группу людей, стремящихся выявить новое знание о закономерностях развития, исследуя реальные кривые эволюции систем. Примеры из нашей действительности дают доклады А. Любомирского на саммите 2005 года, А.Кынина на саммите 2008 года… В общем, численность населения этой группы довольно мала, а инструменты работы внутри нее достаточно специфичны.

Вторая группа — практики. Они получили от теоретиков некую модель – развитие важных параметров любого класса технических объектов происходит по S-образной кривой, то есть достигает своего пика, выше которого увеличиться уже не может. И на пути к этому пику есть характерные этапы, которые описываются обобщенно и могут быть перенесены на конкретные случаи. Вот с этой моделью практик и идет в жизнь.

Теперь, если возникла необходимость описать то, как увеличивается важный параметр объекта, мы просто рисуем некую условную кривую. Остается привязать реальный объект к некоей точке на этой кривой. Для этого действительно надо потрудиться. Но эти труды не связаны с розыском информации о том, кто и в каком году получил объект с теми или иными характеристиками.

Мы должны получить две цифры для величины параметра: предельно достижимую величину (для принципа действия, характеризующего рассматриваемый вид объектов) или предельно нужную (для данного сообщества). Параметром в этом случае может быть скорость, светимость, поглощение влаги, равномерность распределения компонентов внутри массы, калорийность… в общем все то, что может быть важно для пользователя.

Получение предельно возможной точки – это, как правило, довольно сложная научно – инженерная задача. Но она, как показывает опыт, несомненно решается при должном старании и привлечении носителей специального знания.

Про предельную точку ранее уже писал А. Кынин, приводя пример с лампами накаливания. Предел удельной светимости металлической нити может быть довольно точно получен исходя из знания того, как температура связана с излучением. Мы говорим о связи с температурой, потому что для конкретного класса объектов именно она является определяющей. Понятно, что для конкретной конструкции ламп (для класса объектов в целом) есть предел, определяемый теми температурами, которые можно создать на еще твердом материале. Переход к жидкому металлу конечно приподнимет этот уровень, но это уже будет планка для другого класса объектов. Иной способ излучения квантов света будет иметь иные планки пределов – так значительно отличаются от ламп накаливания по возможной удельной светимости и светодиоды и лазеры. (И там уже не будет зависимости от температуры). Найденная цифра задает линию, за которую кривая роста параметра для данного класса объектов не выйдет никогда.

Следовательно, мы можем договариваться о том, что за объекты должны располагаться на кривой – те, которые входят в класс объектов, основанных на одном принципе, для которого и построен возможный потолок развития.

Получение точки реально достигнутой величины параметра выполняется обычно значительно проще. Теперь остается провести кривую таким образом, чтобы она началась в год создания класса объектов, прошла через заданную точку реального положения дел и успокоилась где-то в бесконечности, слившись с заданным пределом.

Итак, две цифры и кривая построена. А вернее, найдено место для объекта на кривой, которая носит условный характер.

Теперь обсудим, что это дает.

О возможностях трактовки конкретной ситуации для каждого из этапов и достаточно подробно написано в работе Литвина и Любомирского «Законы развития технических систем» http://www.metodolog.ru/00767/00767.html

Несмотря на то, что этой работе уже более десяти лет, из нее можно почерпнуть достаточно рекомендаций, не потерявших своей эффективности до настоящего времени. Ценно и то. Что в работе перечислено значительное количество факторов , которые могут служить маркерами для более точного определения этапа.

В целом, знание области кривой, на которой находится исследуемый объект, позволяет с достаточно высокой вероятностью прогнозировать проблемы его развития и показывать типовые пути выхода из них.

Вот пример реализации этого подхода, взятый из одного давнего проекта, выполненного фирмой Gen3. Поскольку эти слайды уже фигурировали в публичных лекциях А. Любомирского, (например на конференции МАТРИЗ 2003 года), то я осмелился также привести этот пример, убрав название изделий, фирм и количественные данные. Суть ситуации состоит в том, что на рынке объектов, используемых для сушки неких изделий, есть несколько конкурирующих систем. Некоторые из них обеспечивают более высокие удельные показатели процесса, чем остальные. Необходимо выбрать объект для дальнейшего совершенствования. После построения пределов оказалось, что объект -сегодняшний лидер, уже практически исчерпал свой потенциал развития, а один из аутсайдеров работает на принципах, имеющих колоссальные возможности для дальнейшего роста.

SSS

Важным вопросом является определение того, для каких параметров строить кривые. Судя по дискуссии на форуме «Методолога»,ряд граждан удивляет сам по себе тот факт, что для одного объекта может быть построено множество кривых, причем имеющих различные позиции. То есть объект будет находиться на втором этапе для одного параметра и на четвертом для другого. Но это действительно так. Паровая машина, если мы рассматриваем такую ее характеристику, как удельный съем энергии на единицу веса, находится на 4 этапе, но если мы начнем рассматривать иную характеристику, например, управляемость, то может оказаться, что развитие ее в этом направлении еще толком и не начиналось.

Итак, для объекта надо выявить совокупность тех параметров, которые потребитель считает важными. Их может быть много. Иногда — очень много. Среди них с использованием ряда специфических процедур выявляются параметры важные и сведенные к физически определимым. Для них и производится построение кривых, которое порой может заменяться просто выяснением того, насколько далеко они отстоят от предела.

В качестве примера приведу из конкретного проекта ряд схем, относящихся к обсуждаемому сейчас вопросу. В проекте требовалось выполнить работу по созданию нового продукта питания. Предварительно была построена линия развития продуктов по степени их подготовленности продукта к усвоению, то есть показан некий ряд этапов эволюции продуктов – начиная от отделения от грязи, через механическое измельчение, химическую и термическую обработку к обработке биологической – частичному перевариванию молочных продуктов, производимому бактериями в таких продуктах как кефиры, йогурты и так далее. Конечно, характер роста этой кривой очень условен. Уже верхние уровни развития для каких-то продуктов были достигнуты тысячи лет тому назад. Но если мы подойдем к продукту конкретному, например мясу, или фасоли, то окажется, что уровень их приготовления к потреблению так и застыл на промежуточном уровне. Но самым важным для данного этапа знанием было формирование представления о возможных уровнях деления продуктов — абсолютном и физиологическом. Для получения информации по данному вопросу пришлось получить консультацию у специалистов из института питания. Оказалось неверным представление о том, что пределом деления, скажем, белка, является его деление на отдельные аминокислоты. Организм использует потребляет цепочки, состоящие из 20-25 аминокислот. Если раздробить продукт на более мелкие части, то перед усвоением организму придется потратить энергию на восстановление цепочек требуемого размера.

Ясно, что степень предварительной подготовки продукта – это не единственный и часто не самый главный параметр. Ниже представлена матрица шкал для ряда параметров, относящихся к описанию питательной ценности продуктов вообще. Были рассмотрены такие параметры, как степень подготовленности продукта к усвоению, энергетическая ценность, насыщенность продукта аминокислотами, полнота требуемых организму компонентов, получаемое от потребления чувство удовлетворения …

На представленной выше схеме показаны возможные оси, а в качестве пределов приняты характеристики известных продуктов – рекордсменов. Синим цветом залита область достигнутых характеристик для различных вариантов исполнения совершенствуемого продукта. Как видим, он по разным параметрам может быть охарактеризован и как лидер, и как аутсайдер.

Аналогичные шкалы могут быть построены и для параметров, относящихся к другим группам обобщенных характеристик – например к составляющим получаемого при потреблении продукта удовлетворения.

Выбор для дальнейшего развития тех параметров, которые действительно важны для потребителя – это уже сфера стратегии фирмы. После выхода в свет книги «Стратегия голубого океана» стало модно называть такие списки «стратегической канвой». В наших инструментах они называются списками MPV. Работа с ними – это только начало исследования возможностей по продуктивному изменению объекта совершенствования. И естественно, что выбрав для развития параметр, находящийся на определенной стадии развития, мы получаем набор рекомендаций, относящийся именно к этой стадии.

В тексте сохранены авторская орфография и пунктуация.

Кривая в форме S — Энциклопедия по экономике

Несмотря на популярность концепции жизненного цикла товара, к сожалению, не существует доказательств того, что большинство товаров переживает цикл, состоящий из этих четырех стадий. Также нет доказательств предсказуемости моментов перехода от стадии к стадии. Наоборот, формы, которые принимает кривая продаж, оказываются очень разнообразными. В ходе одного из обзоров кривых жизненного цикла было выделено шестнадцать дополнительных моделей в дополнение к кривой в форме буквы S. Некоторые из более стандартных кривых, обнаруженных в результате эмпирических исследований, изображены на рис. 2. Аналогичным образом точка перехода от зрелости к спаду может иметь место всего лишь через несколько месяцев (например хула-хуп) или не наступать веками (например шотландское виски). Если форма и протяженность жизненного цикла товара так нестабильна и непредсказуема, концепция кажется не такой уж полезной для маркетингового планирования и принятия решений. [c.457]Как бы мы ни определяли товар, все равно не существует одинаковой для всех случаев формы кривой его жизненного цикла. Кривая в форме буквы S описывает лишь ограниченное количество товаров. Фактическое развитие объемов продаж формируется в результате влияния многих внешних факторов, в том числе и действий конкурентов. [c.460]

База стоимости. База стоимости — это бюджет, разделенный на определенные временные фазы, который используется для измерения и мониторинга исполнения стоимости в проекте. База разрабатывается суммированием вычисленных стоимостей за период времени и отображается в форме S-образной кривой, как показано на рис. 7.2. [c.85]

Теперь в форме представления информации о графике реализации проекта График ресурсов представлена кривая нарастания затрат проекта. Из-за своей характерной формы она называется S-образной кривой (иногда ее обозначают и как С-образную). Следует учитывать, что кривая нарастания затрат проекта часто рассматривается как синоним бюджета проекта, т. к. в значительной мере определяет его, прежде всего с точки зрения инвестора и заказчика. [c.172]

Один из наиболее острых вопросов регрессионного анализа заключается в поисках наилучшего способа, позволяющего спрогнозировать форму зависимости между рекламой и объемом продаж. В стандартных компьютерных программах регрессионного анализа предполагается, что зависимость между рекламой и сбытом продукции линейна, тогда как чаще всего эта зависимость имеет вид несколько искривленной линии или, точнее, нелинейна. Так, рост объема продаж в зависимости от увеличения расходов на рекламу, начиная с некоторого уровня рекламных расходов, может иметь тенденцию снижения сбыта продукции. Вследствие этого на графике зависимости объема продаж от уровня рекламных расходов подобное явление «сокращения доходов» лучше всего отображать с помощью выпуклой кривой. Некоторые исследователи не признают описанный подход и продолжают считать, что указанная зависимость имеет форму S-образной кривой на первом этапе, когда расходы на рекламу невелики, объем продаж практически никак не реагирует на рекламу. По мнению этих аналитиков, необходимо какое-то время, чтобы она прошла «обкатку». После этого наступает момент, когда рекламный бюджет достигает критического минимального уровня и объем продаж начинает реагировать на увеличение рекламных расходов. И наконец, после фазы «уменьшение доходов» кривая на графике снова начинает загибаться вниз. Все три описанных типа зависимостей показаны на рис. 16.7. Исследователи в области статистического анализа пытаются выделить эти нелинейные зависимости в своих регрессионных моделях путем прогнозирования, каким будет график (или та или иная аналитическая зависимость) показателей объема продаж в зависимости от графика (или аналитической зависимости) показателя расходов на рекламу. Во многих работах, посвященных изучению формы реальной зависимости объема продаж от рекламы, делается вывод, что эта зависимость должна иметь форму сокращающихся доходов, хотя некоторые исследователи пытаются найти подтверждения, что эти зависимость описывается с помощью S-образной кривой [37]. [c.581]

Под ценой предложения (она выражается кривой предложения) понимается та минимальная предельная цена, по которой предприниматели-производители еще хотят производить и предлагать рынку свой товар или услугу. Это означает, что предприниматель будет стремиться к предложению такого количества товара, которое соответствует равенству предельных издержек и рыночной цены товара, т. е. МС = Р. Таким образом, кривая предельных издержек определяет и характер кривой цены предложения, или просто кривой предложения фирмы. Кривые МС и S тождественны, причем цена предложения выступает как форма проявления динамики предельных издержек, которые, в свою очередь, выражают действие закона убывающей предельной доходности. [c.267]

На рис. 1 показана популярная модель, отражающая основные принципы концепции ЖЦТ. Как видим, товар проживает определенный жизненный цикл (обычно описываемый кривой продаж в форме буквы S), подразделяемый на четыре стадии внедрение, рост, зрелость и спад. Большая длительность стадии внедрения (выведения на рынок) отражает сложность преодоления инерции покупателей и необходимость стимулирования желания апробировать новый товар. Быстрый рост начинается по мере того, как все большее количество новых покупателей начинают интересоваться товаром вследствие признания его высоких качеств. Затем происходит насыщение покупателей товара, приводящее к сокращению темпов роста продаж до предела, соответствующего целевому рынку. В конце концов, появляются новые заменители товара и начинается спад. [c.456]

На рис. 7.6, б представлена зависимость d/ ]/S от критерия П для пневматических форсунок с истечением жидкости в форме полой струи (точки 1) и пленки (точки 2 и 3). Видно, что все опытные точки практически объединяются одной кривой, из ко- [c.166]

Как же возникает S-кривая (на рисунке выделена черным цветом) В точке 1 компания или отрасль осознает свои нужды, разворачивает подготовку, набирает персонал, строит лаборатории и так далее. Вскоре эта деятельность достигает критической массы, а исследования набирают высокий темп, который нередко опережает потребности (точка 2). В определенный момент запас новых идей, энтузиазма и денег начинает убывать — технология созревает, темп развития резко снижается, а кривая выходит на второй горизонтальный отрезок и приобретает S-образную форму (точка 3). [c.115]

Такое описание должно как можно более ясно определять форму линии. В идеальном случае описание может состоять из одной функции f(s ), которая выражает кривизну в зависимости от длины дуги (см. выше разд. Форма кривой ). Мы, однако, избегаем использования функции f(s ), поскольку трудно получить пространственное представление о кривой, описанной заданной функцией f(s ). Отметим, однако, что функция f(s ) не зависит от размера, положения и ориентации кривой (фиг. 12). [c.172]

Угроза субститутов рентабельности отрасли зависит от относительного соотношения между ценой и функциональными показателями товаров или услуг, которые потребители могут выбирать, чтобы удовлетворить одну и ту же базовую потребность. На степень угрозы субститутов влияет размер затрат, необходимых для перехода на другую продукцию. К этой же категории относятся расходы в сферах переподготовки персонала, замены инструментов или перехода к иной форме проектирования, которые должны понести потребители при переходе к другим типам товаров или услуг. Во многих случаях процесс, связанный с субститутом, имеет кривую S-образной формы. Другими словами, он начинается медленно, когда только несколько лиц, обычно из тех, кто задает моду и готов пойти на риск, экспериментируют с субститутом. Затем, если другие потребители последуют примеру пионеров, нарастает поток последователей, и в конце концов, когда практически все экономические возможности, связанные с субститутом, исчерпаны, спрос выравнивается. [c.273]

Б случае изменения качества, например его ухудшения, полезность будет выражена только разностью треугольников mp S — npP. Она будет довольно маленькой, даже нулевой, в соответствии с формой новой кривой потребления. [c.64]

В связи с этим кривая предложения S рабочей силы принимает особую форму, как показано на графике (рис. 11-3). [c.222]

Почему кривая зависимости сбыта от рекламы, изображенная на рис. 16.1, имеет S-образную форму Объясните наличие менее круто восходящего участка в нижней половине этой кривой и уплощения в верхней половине кривой. Проведите обсуждение важности формы этой кривой с точки зрения (а) компании (б) отрасли промышленности и (в) экономики в целом. [c.593]

Классической является S-образная форма кривой, начало которой, в случае представления объема сбыта, проходит через ноль. [c.125]

В основе первоначального бюджета проекта должна лежать смета, составленная непосредственно для тендера или при представлении предложения о проведении проекта. Окончательная цифра бюджета должна учитывать затраты всех участков проекта. Важное значение имеет не только верхний предел бюджета, но и планируемая норма осуществления расходов. Соотнесенная со временем, кумулятивная кривая общих затрат приобретает на графике форму буквы S (см. рис. 10.3). [c.173]

Это можно проиллюстрировать с помощью аппарата кривых IS/LM (рис. 12.3), ибо анализ такого рода открыто вводи i денежный рынок. Начнем с уровня дохода jj, который установился в результате принятого нами выше предположения о крахе ожиданий капиталистов. Крутое положение кривой /S(/Sj) и форма кривой LM(LM ) указывают на то, что непрямой механизм не действует. Они свидетельствуют о наличии ликвидной ловушки и неэластичной инвестиционной функции. Однако, несмотря на это, пока существует избыточное планируемое [c.411]

Обычные форматы отчетов о ходе выполнения проекта включают прямоугольные диаграммы (графики Ганта), S-образные кривые, гистограммы и таблицы. Рис. 10.2 использует S — образные кривые для отображения накопленных аналитических данных по заработанной стоимости (освоенному объёму), в то время как рис. 10.3 показывает различные наборы данных о заработанной стоимости в табличной форме. [c.116]

Моим любимым местом в музее была стена в комнате мате матики. Там можно ознакомиться с краткими биографиями вь дающихся математиков, от Птолемея до Ферма и Нойманн, Более всего мне нравился стенд о Гилберте. Стратегия познав Гилберта была чрезвычайно проста — последовательная специи лизация. На протяжении нескольких месяцев он уделял все свс внимание какой-то одной дисциплине, пока не овладевал ею почт в совершенстве. Затем переходил к другой, после нее — к след ющей. Это напоминает компактную последовательность кривь в форме вытянутой буквы S. [c.109]

Логистическая кривая имеет форму латинской буквы s положенной на бок, отчего еще называется эсобраэной кривой. Она имеет два перегиба от ускоряющегося роста к равномерному (вогнутость) и от равномерного роста посреди периода к замедляющемуся (выпуклость). Она подходит для отображения развития в течение длительного периода, проходящего все фазы, например процесса насыщения потребителей каким-то новым товаром, скажем, телевизорами сначала медленный, но все ускоряющийся рост доли семей, [c.325]

Как и раньше, мы можем разделить эффект от изменения цены на два эффекта — эффект цены и то, что из-за нехватки подходящих терминов мы назовем эффектом Веблена. На рисунке 4 можно увидеть, что изменение цены с РЗ до РА снизит объем спроса на RS. Эффект цены должен увеличить спрос на ST, то есть если бы не было изменений и ожидаемой показательной цены, спрос составил бы ОТ. Однако при более низких ценах ряд покупателей покинет рынок из-за снизившейся полезности товара вследствие снижения демонстративной цены. Эффект Веблена поэтому составляет RT. Необходимо заметить, что в отличие от кривой Ds, кривая Dr может быть положительно наклонена, отрицательно наклонена и иметь смешанный наклон. Это зависит от того, насколько при различных ценах эффект Веблена больше или меньше, чем эффект цены. Возможно, что на одном отрезке кривой может преобладать один какой-то эффект, тогда как на другом отрезке может преобладать другой эффект. Однако предполагается, что в большинстве случаев, если кривая не является постоянно убывающей, она будет иметь форму обратной буквы S, как это показано на рисунке 5А. Причины этого следующие во-первых, должна существовать такая высокая цена, что ни одна единица товара не будет приобретаться вследствие бюджетного ограничения (наряду с другими причинами). На рисунке 5А это цена Р и это означает, что должна существовать некоторая [c.321]

Чтобы растянуть кривую на участке высоких нагрузок, принято строить ее в полулогарифмических координатах, откладывая по горизонтальной оси логарифм числа циклов нагружения. Кривая S-logN в ее классической форме приведена на рис. 13. [c.97]

Можно показать, что из того, что размещение Xдоминирует по Лоренцу размещение Y, следует, что X предпочтительно с точки зрения S — вогнутой функции общественного благосостояния. Следовательно, между доминированием по Лоренцу и ранжированием с помощью S — вогнутой функции общественного благосостояния существует взаимнооднозначная связь. Это свойство показывает тот факт, что сравнимыми с точки зрения выбранной формы общественных предпочтений являются лишь распределения благ с непересекающимися обобщенными кривыми Лоренца. Следовательно, для того чтобы сравнимыми оказались любые два доступных размещения блага, необходимо наложить на функцию, представляющую общественные предпочтения, еще более жесткие требования. Такая более жесткая система требований находит применение в аксиоматическом методе построения индексов неравенства22. [c.95]